Einheitliches Patentgericht: Wert, Auswirkungen und Risiken – 10 Fakten, die Sie über das EPG wissen müssen

Inhaltsverzeichnis

- 1. Hauptstadt des EPG

- 2. EPG-Land

- 3. „Long-arm jurisdiction“ des EPG

- 4. EPG „Rocket Docket“

- 5. EPG-Verletzungsmaßstab

- 6. Maßnahmen des EPG

- 7. Vollstreckung

- 8. EPG-Nichtigkeitsrisiken: zentrale Nichtigkeitsangriffe („all eggs in one basket“) parallel zu EPA-Einspruchsverfahren und/oder nationalen Nichtigkeitsklagen

- 9. EPG-Kosten

- 10. Erfolgsquoten beim EPG (Gericht erster Instanz)

- Fußnoten

1. Hauptstadt des EPG

Nach fast zwei Jahren des EPG kann man mit Fug und Recht behaupten, dass sich München als Hauptstadt des „EPG-Landes“ etabliert hat (vgl. 2. unten).

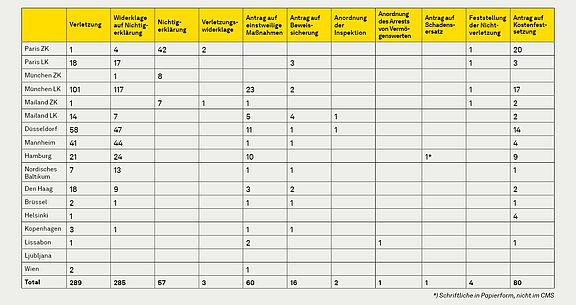

Um diese These zu belegen, genügt ein Blick auf die EPG-Eingangsstatistik, die monatlich auf der Website des EPG veröffentlicht wird:

Bis zum 1. April 2025 wurden 101 von 289 EPG-Verletzungsklagen und 117 von 288 Nichtigkeitswiderklagen bei der Lokalkammer in München eingereicht. Außerdem wurden dort 23 von 60 einstweiligen Verfügungsverfahren beim EPG eingeleitet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Münchner Lokalkammer seit dem ersten Tag des EPG einen Vorsprung hatte und ihre Spitzenposition seither verteidigt hat. Bis heute ist sie die einzige Lokalkammer des EPG mit zwei Spruchkörpern (und damit die Lokalkammer des EPG mit der größten „Richtermacht“). Rechnet man die bei der Zentralkammer in München anhängigen zentralen Nichtigkeitsklagen hinzu, so wird in München ein Anteil von ca. 35 % des gesamten EPG-Fallaufkommens bearbeitet.

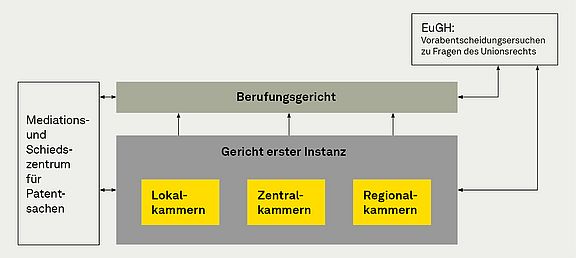

Hinsichtlich der Verletzungsklagen gibt es eine einfache Erklärung für diese Situation, die sich mit „Forum Shopping“ in einem „dezentralisierten System“ beschreiben lässt. Das „dezentralisierte System“ ist auf die Gerichtsstruktur zurückzuführen. Das EPG besteht aus einem Gericht erster Instanz und einem Berufungsgericht, wobei das Gericht erster Instanz auf 13 Lokal-, eine Regional- und eine Zentralkammer (mit Abteilungen in Paris, Mailand und München) verteilt ist. Insofern ist es erwähnenswert, dass jeder Spruchkörper der Lokalkammern in Düsseldorf, Hamburg, Mannheim, München, Paris, Mailand und Den Haag in einer multinationalen Zusammensetzung von drei rechtlich qualifizierten Richtern gemäß Artikel 8 (3) EPGÜ tagt. Dies bedeutet, dass zwei rechtlich qualifizierte Richter Staatsangehörige des Vertragsmitgliedstaates sind, in dem die betreffende Lokalkammer ihren Sitz hat, und ein rechtlich qualifizierter Richter eine andere Staatsangehörigkeit hat. Andere Lokalkammern mit einer geringeren Fallzahl (Brüssel, Kopenhagen, Helsinki, Lissabon, Ljubljana und Wien) haben ebenfalls drei rechtlich qualifizierte Richter, von denen aber nur einer die Staatsangehörigkeit des Vertragsmitgliedstaats hat, in dem die betreffende Lokalkammer ihren Sitz hat, und zwei den anderen Vertragsmitgliedstaaten angehören, siehe Artikel 8 (2) EPGÜ. Die Struktur des Gerichts sieht folgendermaßen aus:

Quelle: Präsentation des Gerichts | Einheitliches Patentgericht

Im Wesentlichen (und insofern vereinfachend) sind die Lokal- und Regionalkammern des Gerichts erster Instanz für Verletzungsverfahren und die Zentralkammer für Nichtigkeitsklagen zuständig.

Bei der Erhebung einer Verletzungsklage ermöglicht das EPGÜ ein „Forum Shopping“, da der Kläger die Verletzungsklage entweder vor der Lokalkammer des Vertragsmitgliedstaats erheben kann, in dem die Verletzung erfolgt ist (Art. 33 Abs. 1 lit. a) EPGÜ), oder vor der Lokalkammer des Vertragsmitgliedstaats, in dem der Beklagte oder – bei mehreren Beklagten – einer der Beklagten seinen Wohnsitz hat (Art. 33 Abs. 1 lit. b) EPGÜ). Somit errichtet Art. 33 Abs. 1 EPGÜ ein System der „parallelen Zuständigkeit“ der Lokalkammern (Lokalkammer Brüssel, Anordnung vom 21. März 2025, UPC_CFI_582/2024) und ebnet damit den Weg für das „Forum Shopping“. Um die Zuständigkeit zu begründen, genügt die plausible Behauptung, dass eine Verletzung in diesem Vertragsmitgliedstaat stattgefunden hat (eine schlüssige Argumentation zur Verletzung ist in diesem Stadium nicht erforderlich; vgl. Berufungsgericht, Anordnung vom 3. September 2024, UPC_CoA_ 188/2024).

Gemäß Art. 33 (1) lit b) EPGÜ ist es möglich, die Verletzungsklage vor derselben Lokalkammer gegen mehrere Beklagte zu erheben, sofern zwischen den Beklagten eine Geschäftsbeziehung besteht und die Klage denselben Verletzungsvorwurf betrifft. Die Voraussetzungen nach Art. 33 (1) lit. b) EPGÜ sind nicht so streng wie nach Art. 8 (1) der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012, geändert durch die Verordnung (EU) 542/2014 („Brüssel Ia-VO“; vgl. LK Brüssel, Anordnung vom 21. März 2025, UPC_CFI_582/2024; vgl. LK Düsseldorf, Anordnung vom 6. September 2024, UPC_CFI_165/2024). Es besteht daher die Möglichkeit, eine gesamte Unternehmensgruppe vor der Lokalkammer des Vertragsmitgliedstaates zu verklagen, in dem der „Ankerbeklagte“ der Unternehmensgruppe seinen Sitz hat.

Um auf die Frage zurückzukommen, warum sich München als Hauptstadt des EPG-Landes etabliert hat, gibt es drei Antworten: (1) die Richter der Münchener Lokalkammer waren vom ersten Tag an transparent in der Behandlung von Fragen des Fallmanagements (2) und zogen durch diese Haltung den Löwenanteil der im ersten Jahr eingereichten Fälle an, (3) was ihnen die Möglichkeit gab, die Rechtsprechung des EPG frühzeitig zu gestalten und damit Vorhersehbarkeit für die Nutzer des EPG zu schaffen.

2. EPG-Land

Das EPG-Land umfasst inzwischen 18 Länder, d. h. über 340 Millionen Menschen und ein BIP von über 13 Billionen USD. Für alle diese EPG-Mitgliedstaaten kann das EPG eine einstweilige Verfügung auf Grundlage eines Einheitspatents oder eines in den EPG-Mitgliedstaaten validierten europäischen (Bündel-)Patents erlassen. Gleichzeitig kann das EPG ein europäisches Patent für das gesamte EPG-Land für nichtig erklären.

2.1 EPGÜ

Am 1. Juni 2023 trat das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) in Kraft, und das Einheitliche Patentgericht (EPG) öffnete seine Pforten für 17 EU-Mitgliedstaaten, die das EPGÜ zu diesem Zeitpunkt unterzeichnet und ratifiziert hatten (EPG-Mitgliedstaaten). Diese EU-Mitglieder waren Österreich, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowenien und Schweden. Am 1. September 2024 trat Rumänien dem EPG-System bei und wurde der 18. Vertragsmitgliedstaat.

2.2 Einheitspatent

Im Rahmen des EPG-Systems können Patentinhaber europäische Patente mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent) für alle EPG-Mitgliedstaaten erlangen. Das Einheitspatent kann dann in allen EPG-Mitgliedstaaten vor dem EPG in einer Verletzungsklage durchgesetzt und vom EPG für alle EPG-Mitgliedstaaten in einer Nichtigkeitsklage für nichtig erklärt werden.

Das Einheitspatent wird vom Europäischen Patentamt (EPA) erteilt. Dabei ist das Erteilungsverfahren dasselbe wie für ein europäisches (Bündel-)Patent, da das Einheitspatent auf dem europäischen (Bündel-)Patent beruht. Der Patentinhaber kann innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt die einheitliche Wirkung beantragen.1

Im Vergleich zum europäischen (Bündel-)Patent sind für das Einheitspatent keine Validierungsverfahren in verschiedenen Ländern erforderlich. Zudem wird auch die Zahlung der Jahresgebühren erheblich vereinfacht, da nur eine einzige Jahresgebühr an das EPA zu entrichten ist. Die Berechnung der Jahresgebühren für das Einheitspatent basiert jedoch auf dem „True Top 4“-Modell, d. h. die Jahresgebühren für das Einheitspatent sollen der Gesamtsumme der Jahresgebühren entsprechen, die für die vier am häufigsten validierten Länder (DE, FR, NL, UK) gezahlt werden, unabhängig davon, dass das Vereinigte Königreich nicht zu einem EPG-Mitgliedstaat geworden ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Jahresgebühren für das Einheitspatent zuzüglich des britischen Teils des europäischen Patents 40 % höher sind als die Jahresgebühren für den deutschen, französischen und britischen Teil des europäischen Bündelpatents. Bei der Entscheidung, ob die einheitliche Wirkung beantragt werden soll, müssen daher die Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden, z. B. die Länder, für die der Patentinhaber Schutz benötigt, Kostenbewertung, Prozessrisiken usw.

2.3 Zuständigkeit des EPG

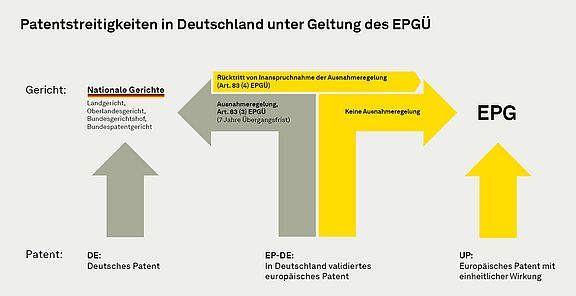

Das EPG hat die ausschließliche Zuständigkeit für Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen im Zusammenhang mit europäischen Patenten (Einheitspatent und europäisches Bündelpatent).

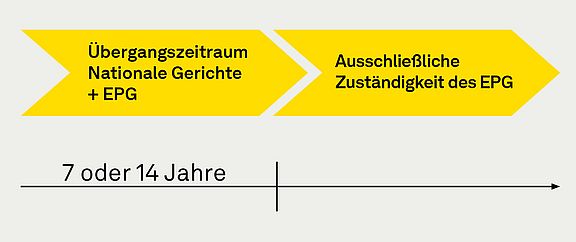

In Bezug auf das europäische Bündelpatent besteht während der Übergangszeit von sieben Jahren (die um weitere sieben Jahre verlängert werden kann) eine konkurrierende Zuständigkeit der nationalen Gerichte. Dies bedeutet, dass Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen auf der Grundlage des europäischen Bündelpatents derzeit vor dem EPG und/oder den nationalen Gerichten erhoben werden können. EPG-Verfahren und nationale Verfahren, die auf demselben europäischen Bündelpatent beruhen, können parallel anhängig sein, es sei denn, das EPG- und das nationale Verfahren betreffen denselben Streitgegenstand und dieselben Parteien.

Darüber hinaus kann der Anmelder oder Patentinhaber die ausschließliche Zuständigkeit des EPG für das europäische Bündelpatent bis zu einem Monat vor Ablauf der Übergangszeit ausschließen (sog. „Opt-out“). Dabei ist zu beachten, dass ein Opt-out nur dann zulässig ist, wenn nicht bereits eine Klage vor dem EPG basierend auf dem jeweiligen europäischen Patent erhoben wurde, Art. 83 (3) EPGÜ.

Der Patentinhaber kann sein Opt-out jederzeit zurücknehmen, es sei denn, es wurde bereits während der Übergangszeit eine Klage bezüglich des jeweiligen europäischen Bündelpatents vor den nationalen Gerichten erhoben, Art. 83 (4) EPGÜ. Das Opt-out schützt ein Patent zwar vor einer zentralen Nichtigkeitsklage vor dem EPG, birgt aber auch das Risiko, dass potenzielle Verletzer eine nationale Nichtigkeitsklage einreichen und damit die Rücknahme des Opt-out und damit eine EPG-Verletzungsklage für das gesamte „EPG-Land“ verhindern.

Darüber hinaus ist die Zuständigkeit des EPG nicht auf europäische Bündelpatente beschränkt, die nach Inkrafttreten des EPGÜ erteilt wurden. Vielmehr umfasst sie auch europäische Patente, die vor dem Inkrafttreten des EPGÜ erteilt wurden und in den Mitgliedstaaten des EPGÜ in Kraft sind. Das materielle Recht des EPGÜ ist dann anwendbar auf Verletzungshandlungen, die (i) nach dem Inkrafttreten des EPGÜ begangen wurden und (ii) die vor dem Inkrafttreten des EPGÜ begonnen haben und danach noch andauern. Verletzungshandlungen, die vor Inkrafttreten des EPGÜ abgeschlossen wurden, sind nach dem nationalen Recht des jeweiligen Schutzlandes zu beurteilen (LK Mannheim, Entscheidung vom 11. März 2025, UPC_CFI_162/2024).

Für Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen in Bezug auf Einheitspatente ist allein das EPG zuständig.

Patentinhaber, die sich (anstelle des europäischen Bündelpatents) für das Einheitspatent mit der obligatorischen ausschließlichen Zuständigkeit des EPG entscheiden und den Zugang zu den nationalen Gerichten nicht verlieren wollen, können die Anmeldung zusätzlicher nationaler Patente oder Gebrauchsmuster in Betracht ziehen. Insbesondere das deutsche Gebrauchsmuster ist eine attraktive Option, da es einen kosteneffizienten Schutz bietet, der schnell erlangt werden kann (derzeit innerhalb weniger Wochen nach der Anmeldung). Allerdings sind Gebrauchsmuster nur für Erzeugnis- und Verwendungsansprüche verfügbar, nicht aber für Verfahrensansprüche. Die kürzere Laufzeit von Gebrauchsmustern (10 Jahre) ist je nach Produktlebenszyklus in verschiedenen technischen Bereichen von unterschiedlicher Bedeutung.

3. „Long-arm jurisdiction“ des EPG

Vor dem EPG kann im Rahmen eines zentralisierten Verletzungsverfahrens gegen einen Beklagten mit Sitz im EPG-Land eine Unterlassungsanordnung für bis zu 39 EPÜ-Länder erwirkt werden. Eine Unterlassungsanordnung für Drittstaaten wie die USA kann das EPG jedoch nicht erlassen, da es nur für europäische Patente zuständig ist.

3.1 Unterlassungsanordnung für bis zu 39 EPÜ-Länder (wenn der Beklagte seinen Sitz in einem EPG-Land hat)

Das EPG ist nicht nur für Patentverletzungsklagen auf der Grundlage des Einheitspatents oder des europäischen Bündelpatents für die EPG-Mitgliedstaaten zuständig, sondern auch für andere Länder des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ), in denen das europäische Patent in Kraft ist, selbst wenn eine Nichtigkeitseinrede erhoben wird. Die internationale Zuständigkeit des EPG für Patentverletzungsklagen für andere EPÜ-Länder (Nicht-EPG-Mitgliedstaaten) ist jedoch nur gegeben, wenn der Beklagte seinen Sitz im EPG-Land, d. h. in einem der 18 EPG-Mitgliedstaaten hat (Art. 4 (1), Art. 71b Nr. 1 Brüssel Ia-VO). Eine Verletzungsklage einschließlich der Unterlassungs- und Schadensersatzanträge für das EPG-Land und andere EPÜ-Länder, in denen das europäische Patent validiert ist, muss bei der Lokalkammer des EPG-Mitgliedstaats erhoben werden, in dem der Beklagte seinen Wohnsitz hat, Art. 33 (1) lit. b) EPGÜ. Für die in Deutschland ansässigen Beklagten sind alle deutschen Lokalkammern zuständig.

Das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) vom 25. Februar 2025 - C-339/22 (BSH./.Electrolux) bestätigt die weitreichende Zuständigkeit des EPG, das gemäß Art. 71a (1) Brüssel Ia-VO als ein Gericht eines EU-Mitgliedstaats gilt, für Patentverletzungsklagen in Bezug auf andere EPÜ-Länder. Das Urteil des EuGH bringt die lang erwartete Klarheit in Bezug auf die „long arm jurisdiction“ und stärkt die Möglichkeiten für grenzüberschreitende Patentstreitigkeiten.

Was die Frage des Rechtsbestandes betrifft, so ist zu unterscheiden zwischen (i) EU-Mitgliedstaaten, die keine EPG-Mitgliedstaaten sind, und (i) EPÜ-Ländern, die keine EU-Mitgliedstaaten sind.

(i) EU-Mitgliedstaaten, die keine EPG-Mitgliedstaaten sind

Auch wenn das EPG für Verletzungsklagen betreffend Verletzungshandlungen in den EU-Mitgliedstaaten, die keine EPG-Mitgliedstaaten sind, zuständig ist, sind die nationalen Gerichte dieser Staaten, in denen das Patent validiert ist, für die Frage des Rechtsbestandes dieser Teile des europäischen Patents ausschließlich zuständig (Art. 24 Nr. 4 Brüssel Ia-VO). Laut dem EuGH kann das Verletzungsverfahren im Hinblick auf eine Nichtigkeitseinrede ausgesetzt werden, um eine Entscheidung über die Gültigkeit der nationalen Gerichte anderer EU-Mitgliedstaaten zu berücksichtigen, die keine EPG-Mitgliedstaaten sind.

(ii) EPÜ-Länder, die keine EU-Mitgliedstaaten sind

Nach dem Urteil des EuGH ist ein Gericht des EU-Mitgliedstaates, in dem der Beklagte seinen Wohnsitz hat, auch für eine Verletzungsklage zuständig, die Verletzungshandlungen in EPÜ-Ländern betrifft, die keine EU-Mitgliedstaaten sind. Dieses Gericht kann sogar über die Nichtigkeitseinrede in Bezug auf die Teile des europäischen Patents, die in den anderen EPÜ-Ländern, die keine EU-Mitgliedstaaten sind, validiert sind, mit inter partes-Wirkung entscheiden, d. h. in einem auf die Verfahrensbeteiligten beschränkten Umfang. Der Grund für die unterschiedliche Beurteilung des Rechtsbestandes im Vergleich zu den EU-Mitgliedstaaten ist, dass Art. 24 Nr. 4 Brüssel Ia-VO nicht für Nicht-EU-Mitgliedstaaten gilt2.

However, in order to argue that the patent-in-suit is invalid before the UPC, the defendant must file a counterclaim for revocation (Art. 65 (1) UPCA). Without filing a counterclaim, the invalidity defense does not need to be addressed by the UPC (Vienna Local Division, decision dated January 15, 2025, UPC_CFI_33/2024). A decision on the counterclaim for revocation (in principle, see below) has erga omnes effect and is not limited to the parties to the proceedings.

Um jedoch vor dem EPG geltend zu machen, dass das Klagepatent nichtig ist, muss der Beklagte eine Nichtigkeitswiderklage erheben (Art. 65 (1) EPGÜ). Ohne Einreichung einer Widerklage muss die Nichtigkeitseinrede vom EPG nicht behandelt werden (LK Wien, Entscheidung vom 15. Januar 2025, UPC_CFI_33/2024). Eine Entscheidung über die Nichtigkeitswiderklage hat (grundsätzlich, siehe unten) erga omnes-Wirkung und ist somit nicht auf die Verfahrensbeteiligten beschränkt.

Es bleibt abzuwarten, ob das EPG – in Bezug auf Nicht-EU-Mitgliedstaaten – eine Ausnahme von der Regel zulässt, dass (formell) eine Widerklage „auf Nichtigerklärung“ eingereicht werden muss, und eine bloße Nichtigkeitseinrede (mit inter partes-Wirkung) berücksichtigen wird3 ooder ob das EPG entscheiden wird, dass die Widerklage im Hinblick auf die Nicht-EU-Mitgliedstaaten keine erga omnes-Wirkung hat4. Da eine Entscheidung des EPG über den Rechtsbestand mit erga omnes-Wirkung für die Teile des europäischen Patents, die in Nicht-EU-Mitgliedstaaten (und allgemeiner: Nicht-EPG-Mitgliedstaaten) validiert sind, in keinem Fall möglich ist, kann der Beklagte eine Nichtigkeitsklage vor den nationalen Gerichten der Nicht-EPG-Mitgliedstaaten erheben oder ein Einspruchsverfahren beim EPA anstrengen (wenn das 9-monatige Zeitfenster für die Einspruchseinlegung noch offen ist), um letztlich Rechtssicherheit z. B. für Konzerngesellschaften oder Lieferanten und Kunden zu erreichen. Eine Aussetzung des EPG-Verletzungsverfahrens betreffend die Nicht-EU-Mitgliedstaaten dürfte in diesem Szenario jedoch unwahrscheinlich sein, da das EPG selbst mit inter partes-Wirkung über den Rechtsbestand entscheiden kann.

Grenzüberschreitende Konstellationen sind in der Rechtsprechung des EPG bereits bekannt. Die Lokalkammer Düsseldorf hat ihre Zuständigkeit unter anderem für eine Verletzungsklage in Bezug auf den britischen Teil des europäischen Patents schon vor dem Urteil des EuGH anerkannt (Entscheidung vom 28. Januar 2025, UPC_CFI_355/2023). Später wandte die Lokalkammer Mailand die vom EuGH klargestellten Grundsätze der internationalen Zuständigkeit an und entschied, dass sie auch für die Entscheidung über eine Verletzungsklage gegen den in Italien ansässigen Beklagten zuständig ist, die sich auf die Teile des europäischen Patents bezieht, die in Nicht-EPG-Mitgliedstaaten validiert sind, z. B. in Spanien (Anordnung vom 8. April 2025, UPC_CFI_792/2024, App. 61708/2024). Darüber hinaus bestätigte die Lokalkammer Paris ihre Zuständigkeit für Verletzungsklagen auf der Grundlage des europäischen Patents, das unter anderem in Spanien, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich validiert ist (Anordnung vom 21. März 2025, UPC_CFI_702/2024).

Wichtig ist, dass sich die „long-arm jurisdiction“ des EPG nur auf die EPÜ-Länder erstreckt, da die sachliche Zuständigkeit des EPG auf Einheitspatente und/oder europäische Patente beschränkt ist (Art. 2 lit. g), Art. 32 (1) EPGÜ). Das EPG ist daher nicht zuständig für Verletzungsklagen in Bezug auf Drittländer, die keine EPÜ-Länder sind, z. B. die USA.

3.2 Schäden, die außerhalb der EU entstanden sind (wenn der Beklagte seinen Sitz außerhalb der EU und des Luganer Übereinkommens hat)

In Verfahren wegen einer Verletzung des Einheitspatents und/oder des europäischen Bündelpatents gegen einen Beklagten, der weder in einem EU-Mitgliedstaat noch in einem Mitgliedstaat des Luganer Übereinkommens (z.B. Schweiz)5ansässig ist, kann das EPG dennoch international zuständig sein, wenn es um Schäden geht, die außerhalb der EU, z. B. im Vereinigten Königreich, entstanden sind (Art. 71b Nr. 2, Nr. 3 Brüssel Ia VO).6 Um eine weitreichende Zuständigkeit des EPG für außerhalb der EU erlittene Schäden zu begründen, müssen weitere Voraussetzungen erfüllt sein: Es muss sich Vermögen des Beklagten in einem EPG-Mitgliedstaat befinden und der Rechtsstreit muss einen hinreichenden Bezug zu einem solchen EPG-Mitgliedstaat aufweisen.

Die Zuständigkeit des EPG für Unterlassungsklagen ist in solchen Fällen jedoch auf das EPG-Land beschränkt, basierend auf dem Einheitspatent und/oder Teilen des in den EPG-Mitgliedstaaten validierten europäischen Bündelpatents.

4. EPG „Rocket Docket“

Das EPG liefert hochwertige und schnelle Entscheidungen in einstweiligen Verfügungsverfahren und in Hauptsacheverfahren. Eine erstinstanzliche Entscheidung in einem Hauptsacheverfahren dauert 406 Tage (Durchschnitt nach Jahr 1), und 96 Tage für einstweilige Verfügungen (Durchschnitt nach Jahr 1). Der Zeitplan für ein Berufungsverfahren ist ähnlich.

4.1 Zeitlicher Ablauf im Hauptsacheverfahren

In der Präambel der Verfahrensordnung (VerfO) wird betont, dass die letzte mündliche Verhandlung über die Fragen der Verletzung und des Rechtsbestandes im ersten Rechtszug in der Regel innerhalb eines Jahres stattfinden soll. Je nach Komplexität der Klage kann sie mehr oder weniger Zeit in Anspruch nehmen. Eine Entscheidung kann dann innerhalb von 6 Wochen nach der mündlichen Verhandlung ergehen.

Aus dem Jahresbericht 2024 des EPG geht hervor, dass eine Entscheidung über eine Verletzungsklage im erstinstanzlichen Verfahren im Durchschnitt in 406 Tagen und über eine Nichtigkeitsklage in 384 Tagen ergeht. Die in der Verfahrensordnung angestrebten Fristen werden also in den meisten Fällen eingehalten.

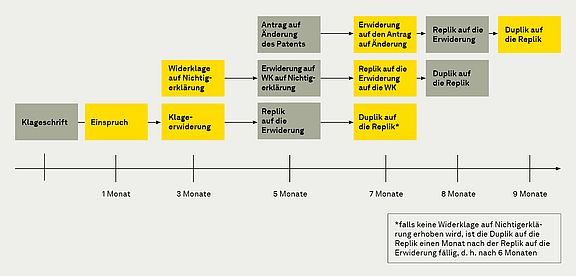

Das Verfahren vor dem Gericht erster Instanz des EPG umfasst im Allgemeinen die folgenden Phasen:

- ein schriftliches Verfahren,

- ein Zwischenverfahren und

- ein mündliches Verfahren.

Die VerfO enthält spezifische Bestimmungen für das schriftliche Verfahren in verschiedenen Verfahrensarten. Für eine Verletzungsklage (in der Hauptsache) und eine Nichtigkeitswiderklage gelten die folgenden Fristen, um zu erreichen, dass eine mündliche Verhandlung innerhalb eines Jahres stattfindet:

4.2 Anträge auf Fristverlängerung

Theoretisch ist es möglich, eine Fristverlängerung für die in der VerfO festgelegten Fristen zu beantragen. Allerdings ist das EPG aufgrund der strengen Fristenregelung in der VerfO eher zurückhaltend bei der Gewährung von Fristverlängerungen. Dies geschieht in der Regel nur unter außergewöhnlichen Umständen.

Die Einreichung von Geheimhaltungsanträgen, die eine Beschränkung des Zugangs auf bestimmte Personen der anderen Partei gemäß R. 262A VerfO beinhalten, führt in der Regel zu Diskussionen zwischen den Parteien über den „confidentiality club“ (d. h. Personen, die Zugang zu vertraulichen Informationen der anderen Partei haben dürfen). Dies bietet die Möglichkeit einer Verzögerung und kann zu Fristverlängerungen und einer späteren mündlichen Verhandlung führen.

4.3 Zusätzliche Schriftsätze

Das System des EPG ist nicht nur in Bezug auf die Fristen streng, sondern auch in Bezug auf die Möglichkeit, zusätzliche Eingaben zu machen. Das schriftliche Verfahren ist auf die in der VerfO ausdrücklich genannten Schriftsätze beschränkt. Vor Abschluss des schriftlichen Verfahrens kann der Berichterstatter einen weiteren Austausch von Schriftsätzen nur auf begründeten Antrag einer Partei zulassen. Nach Abschluss des schriftlichen Verfahrens ist in der VerfO kein weiterer Austausch von Schriftsätzen vorgesehen. Das EPG kann jedoch in jedem Stadium des Verfahrens eine verfahrensrechtliche Anordnung gemäß R. 9 VerfO oder R. 332 VerfO erlassen, um eine Partei anzuweisen, eine bestimmte Maßnahme zu ergreifen, eine Frage zu beantworten oder Klarstellungen oder Beweise vorzulegen. Dies kann auf begründeten Antrag einer Partei oder von Amts wegen geschehen.

4.4 eV-Verfahren

Eine Entscheidung im erstinstanzlichen Verfahren über einstweilige Maßnahmen (eV-Verfahren) kann innerhalb von 3–4 Monaten erwartet werden, d. h. mehr als 9 Monate früher als im Hauptsacheverfahren.

Im eV-Verfahren muss der Antragsteller nachweisen, dass

- er berechtigt ist, das Verfahren zu führen,

- das Patent rechtsbeständig ist,

- das Patent verletzt wird,

- das Erfordernis der Dringlichkeit erfüllt ist und

- die Interessenabwägung zu seinen Gunsten ausfällt.

Für die ersten drei Voraussetzungen (Berechtigung, Rechtsbestand und Verletzung) ist eine prima facie-Prüfung erforderlich, aber auch ausreichend. Der Antragsteller muss diese Erfordernisse mit „ausreichender Sicherheit“ nachweisen, d. h. „zumindest überwiegend wahrscheinlich“ (>50 %). In inter partes-eV-Verfahren trägt jedoch der Beklagte die Beweislast dafür, dass das Patent nicht gültig ist.

In Bezug auf das Dringlichkeitserfordernis und die Interessenabwägung ist die Beweislast des Antragstellers höher und beschränkt sich nicht auf eine prima facie-Analyse. In Bezug auf die Dringlichkeit muss der Antragsteller nachweisen, dass er eine frühzeitige und rasche Entscheidung benötigt, um einen weiteren Schaden zu vermeiden, der durch eine Entscheidung erst in der Hauptsache entstehen würde. Das EPG prüft, ob der Antragsteller fahrlässig gehandelt oder gezögert hat, eine eV zu beantragen, nachdem er aus objektiver Sicht alle erforderlichen Informationen zur Vorbereitung seines Antrags eingeholt hatte, d. h. wie lange der Antragsteller für die Stellung des eV-Antrags brauchte. Diesbezüglich gibt es abweichende Rechtsprechung der verschiedenen Lokalkammern.7 Bei der Beurteilung des Dringlichkeitserfordernisses müssen auch die tatsächlichen Umstände berücksichtigt werden.

Wird eine eV antragsgemäß gewährt, muss der Antragsteller innerhalb einer Frist von höchstens 31 Kalendertagen oder 20 Arbeitstagen, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist, ab dem vom EPG in seiner Anordnung angegebenen Datum eine Hauptsacheklage einreichen. Reicht der Antragsteller keine Hauptsacheklage ein, widerruft das EPG die eV auf Antrag des Antragsgegners.

5. EPG-Verletzungsmaßstab

Das EPG wendet eine Verletzungsprüfung an, die dem in Deutschland seit Jahrzehnten praktizierten Ansatz sehr ähnlich ist. Zusammengefasst erfolgt für Anspruchsmerkmale eine weitestmöglich sinnvolle Auslegung, wobei der Schwerpunkt auf ihrer technischen Funktion im Zusammenhang mit dem durch die Erfindung gelösten technischen Problem liegt.

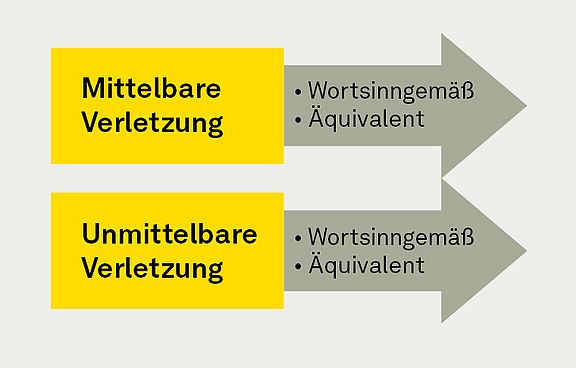

Was den Verletzungsmaßstab des EPG betrifft, ist es wichtig zu wissen, dass für europäische Bündelpatente und Einheitspatente derselbe Maßstab angewandt wird. Somit legt das EPG Art. 25 EPGÜ (unmittelbare Verletzung) und Art. 26 EPGÜ (mittelbare Verletzung) autonom aus:

Die Grundsätze des EPG zur Anspruchsauslegung bei wortsinngemäßer Verletzung stehen bereits seit Langem auf festem Boden (Berufungsgericht, Anordnung vom 26. Februar 2024, UPC_CoA_335/2023; Anordnung vom 25. September 2024, UPC_CoA 182/2024; Zentralkammer München, Entscheidung vom 16. Juli 2024, UPC_CFI_1/2023), während die äquivalente Patentverletzung erst von der Lokalkammer Den Haag in ihrer Entscheidung vom 22. November 2024, UPC-CFI_239/2023, eingehend behandelt wurde.

Kurz gesagt, wendet das EPG einen breiten Ansatz zur Anspruchsauslegung (d. h., weitestmögliche sinnvolle Auslegung) nach deutschem Vorbild an, der sich wie folgt zusammenfassen lässt (vgl. LK Düsseldorf, Entscheidung vom 31. Oktober 2024, UPC_CFI_373/2024):

- Der Anspruch ist nicht nur der Ausgangspunkt, sondern auch die entscheidende Grundlage für die Bestimmung des Schutzumfangs des europäischen Patents. Er darf nicht allein nach dem Wortsinn ausgelegt werden, sondern die Beschreibung und die Zeichnungen müssen stets als Auslegungshilfe herangezogen werden und nicht nur, um etwaige Unklarheiten im Patentanspruch zu beseitigen.

- Der Anspruch darf nicht auf den Umfang der bevorzugten Ausführungsformen beschränkt werden. Der Umfang eines Anspruchs erstreckt sich vielmehr auf den Gegenstand, den der Fachmann nach Auslegung anhand der Beschreibung und der Zeichnungen als Anspruch des Patentinhabers versteht. Eine Anspruchsauslegung, die durch die Beschreibung und die Zeichnungen als Ganzes gestützt wird, wird im Allgemeinen nicht durch eine Zeichnung eingeschränkt, die nur eine bestimmte Form eines Bauteils zeigt.

- Ein Merkmal in einem Patentanspruch muss immer im Lichte des gesamten Anspruchs ausgelegt werden.

- Aus der Funktion der einzelnen Merkmale im Rahmen des gesamten Patentanspruchs muss abgeleitet werden, welche technische Funktion diese Merkmale einzeln und in ihrer Gesamtheit tatsächlich haben.

- Aus der Beschreibung und den Zeichnungen kann hervorgehen, dass die Patentschrift Begriffe eigenständig definiert und in dieser Hinsicht das Patent sein eigenes Lexikon darstellen kann. Selbst wenn die im Patent verwendeten Begriffe vom allgemeinen Sprachgebrauch abweichen, kann es daher sein, dass letztlich die Bedeutung der Begriffe, wie sie sich aus der Patentschrift ergibt, maßgebend ist.

- Der Patentanspruch muss aus der Sicht des Fachmanns ausgelegt werden.

6. Maßnahmen des EPG

Bislang lässt sich das EPG als System beschreiben, in dem in der Regel eine Unterlassungsanordnung ergeht, sobald das Klagepatent für rechtsbeständig und verletzt befunden wurde. Das EPG bietet auch eine zentrale Anlaufstelle für die Festsetzung von Schadensersatz. Der erste Präzedenzfall für die Berechnung von Schadensersatz steht zwar noch aus, wird aber sicherlich in den nächsten ein bis zwei Jahren erfolgen.

Stellt das EPG fest, dass das Klagepatent rechtsbeständig ist und verletzt wird, spricht es auf Antrag des Klägers die folgenden Maßnahmen aus:

- Endgültige Unterlassungsverfügungen (Art. 63 EPGÜ)

- Abhilfemaßnahmen wie Rückruf und Vernichtung (Art. 64 EPGÜ)

- Erteilung von Auskünften (Art. 67 EPGÜ)

- Schadensersatz (Art. 68 EPGÜ)

Nach der derzeitigen erstinstanzlichen Rechtsprechung des EPG (noch in Ermangelung einer Entscheidung des Berufungsgerichts) legt das EPG Art. 63 EPGÜ eng aus und etabliert damit ein System von automatischen endgültigen Unterlassungsverfügungen. Gemäß Art. 63 EPGÜ liegt es im Ermessen des Gerichts, eine endgültige Unterlassungsverfügung zu erlassen (Art. 63 (1) EPGÜ: „kann“). Dabei sind zunächst die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, um zu beurteilen, ob eine Unterlassungsverfügung im konkreten Fall unverhältnismäßig wäre (Art. 42 EPGÜ). Die Darlegungs- und Beweislast liegt bei dem Verletzer, der sich auf die Unverhältnismäßigkeit beruft (Art. 54 EPGÜ).

Nach der aktuellen Rechtsprechung des EPG stellt der Einwand der Unverhältnismäßigkeit eine hohe Hürde für den Beklagten dar (vgl. LK Mannheim, Entscheidung vom 2. April 2025, UPC_CFI_365/2023), die bisher in keinem EPG-Hauptsacheverfahren erfüllt wurde. Anders verhält es sich im einstweiligen Verfügungsverfahren des EPG (vgl. LK Düsseldorf, Anordnung vom 31. Oktober 2024, UPC_CFI_368/ 2024).

Ausgangspunkt der aktuellen Rechtsprechung ist, dass jede Einschränkung des Unterlassungsanspruchs das ausschließliche Recht des Patentinhabers nach Art. 25 EPGÜ berührt, das ohnehin nur für einen begrenzten Zeitraum gewährt wird. Eine Einschränkung aus Gründen der Unverhältnismäßigkeit ist daher zumindest derzeit und mangels Klärung durch das Berufungsgericht auf Ausnahmefälle beschränkt, in denen das Interesse des Verletzers das Interesse des Patentinhabers eindeutig überwiegt.

Ob das EPG ein attraktiver Ort für Schadensersatzklagen sein wird, bleibt abzuwarten. Die wichtigste Bestimmung für die Berechnung des Schadensersatzes ist Art. 68 EPGÜ, der dem Gericht zwei Möglichkeiten einräumt:

- (a) Das Gericht berücksichtigt alle in Frage kommenden Aspekte, wie die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen, einschließlich der Gewinneinbußen für die geschädigte Partei und der zu Unrecht erzielten Gewinne des Verletzers sowie in geeigneten Fällen auch andere als wirtschaftliche Faktoren, wie den immateriellen Schaden für die geschädigte Partei, oder

- (b) Das Gericht kann stattdessen in geeigneten Fällen den Schadensersatz als Pauschalbetrag festsetzen, und zwar auf der Grundlage von Faktoren wie mindestens dem Betrag der Vergütung oder Gebühr, die der Verletzer hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des betreffenden Patents eingeholt hätte.

Bei beiden Optionen geht es eher um Ermessensfragen als um Präzision, und der EPG-Community fehlt immer noch ein Präzedenzfall des Gerichts erster Instanz des EPG in Bezug auf Art. 68 EPGÜ. Daher ist es derzeit sehr spekulativ, wie diese Bestimmung angewendet werden wird (dies gilt auch für die Frage, ob strafende Aspekte Teil der Schadensberechnung sein werden, ohne dass der Schadensersatz an sich Strafcharakter bekäme, Art. 68 (2) EPGÜ).

Ungeachtet der konkreten Anwendung von Art. 68 EPGÜ bietet das EPG dem Patentinhaber eine „One-Stop-Shop“-Option für die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen, was einen großen Vorteil gegenüber der früheren Situation vor Inkrafttreten des EPGÜ darstellt, in der die Schadensersatzansprüche „Land für Land“ geltend gemacht wurden. Eine Schadensersatzklage kann vor dem EPG nicht mehr als fünf Jahre nach dem Zeitpunkt erhoben werden, zu dem der Kläger von der letzten Tatsache, die die Klage rechtfertigt, Kenntnis erlangt hat oder vernünftigerweise hätte erlangen müssen (vgl. Art. 72 EPGÜ).

In dem typischen Fall, dass der Patentinhaber den Umfang der Verletzung nicht kennt, wird die Höhe des Schadensersatzes in einem separaten Verfahren ermittelt. Um ihre Schadensersatzansprüche geltend zu machen, muss die obsiegende Partei spätestens ein Jahr nach Zustellung der rechtskräftigen Entscheidung in der Hauptsache (sowohl über die Verletzung als auch über die Gültigkeit) einen entsprechenden Antrag stellen.

7. Vollstreckung

EPG-Entscheidungen können an eine Sicherheitsleistung (durch Hinterlegung, Bankgarantie oder auf andere Weise) gebunden sein. Die Sicherheit soll die unterlegene Partei für den Schaden entschädigen, der ihr entsteht oder entstehen könnte, wenn die Entscheidung des EPG vollstreckt und später aufgehoben wird.

Eine Unterlassungsverfügung ohne Anordnung einer Sicherheitsleistung für die Vollstreckung ist beim EPG keine Seltenheit. Eine Vollstreckungssicherheit wurde in nur 17 % der (Hauptsache-)Verletzungsklagen und in 57 % der einstweiligen Verfügungsverfahren angeordnet (Stand: 30. April 2025).

Das EPG kann nach R. 352, R. 118.8, R. 211.58 VerfO eine Vollstreckungssicherheit anordnen, wenn die Vermögenslage des Antragstellers („good for the money“) oder das Vollstreckungsrecht des Landes, in dem der Antragsteller seinen Sitz hat, Schwierigkeiten bei der Vollstreckung eines etwaigen Schadensersatzes befürchten lässt (LK München, Anordnung vom 19. September 2023, UPC_CFI_2/2023; Anordnung vom 27. August 2024, UPC_CFI_74/2024). Der Antrag auf Anordnung einer Vollstreckungssicherheit ist vom Beklagten zu begründen. Die LK Düsseldorf verfolgt einen anderen Ansatz und entschied, dass im eV-Verfahren aufgrund der vorläufigen Beurteilung in der Regel eine Vollstreckungssicherheit anzuordnen ist, sofern der konkrete Fall nicht ausnahmsweise etwas anderes erfordert (Anordnung vom 31. Oktober 2024, UPC_CFI_368/2024).

Die Höhe der Vollstreckungssicherheit sollte die Kosten des Verfahrens, andere durch die Vollstreckung entstehende Kosten und einen etwaigen Ersatz des durch die Vollstreckung entstandenen oder zu erwartenden Schadens abdecken. Da es für das Gericht schwierig ist, den zu erwartenden Schaden zu berechnen, basiert die Vollstreckungssicherheit auf dem Streitwert, es sei denn, der Beklagte legt detaillierte Informationen über den potenziellen Schaden während des Vollstreckungszeitraums vor.

8. EPG-Nichtigkeitsrisiken: zentrale Nichtigkeitsangriffe („all eggs in one basket“) parallel zu EPA-Einspruchsverfahren und/oder nationalen Nichtigkeitsklagen

Das EPG-System bietet Beklagten die Möglichkeit, das Klagepatent unter verschiedenen Aspekten anzugreifen. Diese Angriffe sind „zentral“ in dem Sinne, dass sie alle Länder betreffen, in denen das Klagepatent Gültigkeit besitzt. Die Nichtigerklärung gilt nicht nur inter partes, sondern erga omnes.

8.1 Zentrale Nichtigkeitsklage und Nichtigkeitswiderklage

Für den Patentinhaber hat der Weg zum EPG den Vorteil, dass er das Einheitspatent und das europäische Bündelpatent in einem einzigen Verfahren mit Wirkung für alle EPG-Mitgliedstaaten durchsetzen kann. Dies erhöht zwar die wirtschaftliche Wirkung des Patents, birgt aber gleichzeitig das unabdingbare Risiko, dass das Patent in einem einzigen Verfahren für das gesamte EPG-Land für nichtig erklärt werden kann, sei es in einer isolierten zentralen Nichtigkeitsklage, sei es in einem Verletzungsverfahren, in dem eine Widerklage auf Nichtigerklärung erhoben wurde („all eggs in one basket“).

Mehr noch, das Einheitspatent und/oder das europäische Bündelpatent können mit einer Widerklage auf Nichtigerklärung als Reaktion auf eine Verletzungsklage und einer zentralen Nichtigkeitsklage parallel angegriffen werden.

Die Situation des Dualismus einer zentralen Nichtigkeitsklage und einer Nichtigkeitswiderklage kann in folgenden Szenarien auftreten:

- Einreichung einer zentralen Nichtigkeitsklage bei der Zentralkammer des EPG durch eine juristische Person vor Einleitung eines Verletzungsverfahrens und anschließende Einreichung einer Nichtigkeitswiderklage durch eine andere juristische Person (z. B. aus derselben Unternehmensgruppe), nachdem das Verletzungsverfahren gegen die letztgenannte juristische Person bei einer Lokal- oder Regionalkammer eingeleitet wurde, oder

- Einreichung einer zentralen Nichtigkeitsklage (durch einen Dritten, der nicht der Widerkläger ist) bei einer Zentralkammer und einer Nichtigkeitswiderklage, nachdem eine Verletzungsklage vor der Lokal- oder Regionalkammer eingereicht wurde.

Was die Nichtigkeitswiderklage betrifft, so kann die Lokal- oder Regionalkammer sowohl die Verletzungsklage als auch die Nichtigkeitswiderklage weiterbehandeln, die Nichtigkeitswiderklage an die Zentralkammer verweisen oder den gesamten Fall (d. h. die Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklage) mit Zustimmung der Parteien an die Zentralkammer verweisen. Bei der Ausübung ihres Ermessens berücksichtigt die Lokal- oder Regionalkammer, wie weit die zentrale Nichtigkeitsklage bereits gediehen ist.

Verweist die Lokal- oder Regionalkammer die Nichtigkeitswiderklage an die Zentralkammer, kann die Zentralkammer anordnen, dass die zentrale Nichtigkeitsklage und die Nichtigkeitswiderklage gemeinsam verhandelt werden. Dies führt jedoch nicht zu einer echten Verschmelzung der Klagen (insbesondere wegen der verschiedenen Verfahrensbeteiligten).

8.2 Parallele Einspruchsverfahren beim EPA

Das Risiko des Widerrufs des Einheitspatents und/oder des europäischen Bündelpatents steigt, da parallele Rechtsbestandsverfahren vor dem EPG und dem EPA möglich sind. Anders als im deutschen Recht blockiert das Einspruchsverfahren beim EPA nicht die Möglichkeit, eine Nichtigkeitsklage beim EPG einzureichen.

Generell kann das EPG sein Verfahren im Hinblick auf ein anhängiges EPA-Verfahren unter bestimmten Umständen aussetzen, wird dies aber wahrscheinlich nicht tun, da parallele Nichtigkeitsverfahren vor dem EPG und dem EPA vom Gesetzgeber gewollt sind (Berufungsgericht, Anordnung vom 28. Mai 2024, UPC_CoA_22/2024)9.

Was passiert, wenn das EPG und das EPA den Rechtsbestand unterschiedlich beurteilen?

- Eine Nichtigkeitsentscheidung des EPA würde eine den Rechtsbestand bestätigende Entscheidung des EPG außer Kraft setzen und umgekehrt (Berufungsgericht, Anordnung vom 28. Mai 2024, UPC_CoA_22/2024).

- Wenn das EPG das Einheitspatent und/oder das europäische Bündelpatent für die EPG-Mitgliedstaaten in gewissem Umfang mit bestimmten Einschränkungen (z. B. A und B) aufrechterhält und das EPA mit anderen Einschränkungen (z. B. C), dann müsste man bei einer Verletzungsklage vor dem EPG, die sich auf das Einheitspatent oder die Teile des europäischen Patents für das EPG-Land stützt, alle Einschränkungen sowohl nach dem EPG als auch nach dem EPA berücksichtigen, d. h. A, B und C.

8.3 Parallele nationale Nichtigkeitsverfahren

In Bezug auf das europäische Bündelpatent10, besteht während der Übergangszeit von sieben Jahren (die um weitere sieben Jahre verlängert werden kann) eine konkurrierende Zuständigkeit des EPG und der nationalen Gerichte, was bedeutet, dass Nichtigkeitsklagen vor dem EPG und/oder den nationalen Gerichten der EPG-Mitgliedstaaten erhoben werden können. Daher sind parallele nationale und EPG-Nichtigkeitsverfahren, die dasselbe europäische Patent betreffen, grundsätzlich möglich.

Allerdings sind die Bestimmungen der Brüssel Ia-VO zu berücksichtigen, die darauf abzielen, Parallelverfahren vor den Gerichten verschiedener EU-Mitgliedstaaten zu minimieren, um potenzielle Konflikte zwischen Entscheidungen verschiedener Gerichte zu vermeiden, d. h. Art. 29 bis 32 Brüssel Ia-VO (siehe insofern R. 295 lit. l) VerfO).

- Betrifft das EPG-Verfahren denselben Streitgegenstand und dieselben Parteien (d. h. dieselben juristischen Personen) wie eine bereits vor einem nationalen Gericht des EPG-Mitgliedstaats erhobene Klage, setzt das EPG sein Verfahren aus. Dies gilt auch dann, wenn das Verfahren vor einem nationalen Gericht des EPG-Mitgliedstaats vor der Übergangsfrist eingeleitet wurde (Berufungsgericht, Beschluss vom 17. September 2024, UPC_CoA_227/2024).

- Ist vor einem nationalen Gericht bereits ein im Zusammenhang stehendes Verfahren anhängig, kann das EPG das Verfahren aussetzen. Die Entscheidung über die Aussetzung des Verfahrens liegt im Ermessen des Gerichts, wobei die folgenden Erwägungen zu berücksichtigen sind. Obwohl parallele EPA-Einspruchsverfahren und EPG-Verfahren vom Gesetzgeber gewollt sind und das EPG sein Verfahren wahrscheinlich nicht wegen der anhängigen EPA-Verfahren aussetzen wird, müssen Parallelverfahren zwischen verschiedenen Gerichten minimiert werden (Berufungsgericht, Anordnung vom 17. September 2024, UPC_CoA_227/2024). Weitere relevante Aspekte für eine Entscheidung über die Aussetzung des EPG-Verfahrens sind der Grad der Identität des Klagegrundes (z. B. welche Teile des europäischen Patents in beiden Verfahren angegriffen werden), eng miteinander verbundene Parteien im nationalen und im EPG-Verfahren (z. B. dieselbe Unternehmensgruppe) und ein fortgeschritteneres Stadium des nationalen Nichtigkeitsverfahrens.

9. EPG-Kosten

EPG-Verletzungsklagen bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese Aussage gilt aus allen Blickwinkeln, nämlich (i) im Vergleich zwischen dem EPG und nationalen EU-Patentverfahren, (ii) im Vergleich zwischen dem EPG und britischen Patentverfahren und (iii) im Vergleich zwischen dem EPG und US-Patentverfahren:

- Die mit einem EPG-Verfahren verbundenen Kosten sind im Vergleich zu einem einzelnen kontinentalen EU-Patentstreit erheblich höher. Dieser Vergleich ist jedoch von Natur aus fehlerhaft, da eine EPG-Entscheidung bis zu 18 EPG-Mitgliedstaaten abdecken kann, während eine nationale Gerichtsentscheidung grundsätzlich nur das Gebiet des angerufenen nationalen Gerichts umfasst. Würde man mehrere (z. B. 5 oder mehr), geschweige denn 18 nationale Patentverletzungsklagen mit einer einzigen EPG-Klage vergleichen, so wäre die einzige EPG-Klage viel wirtschaftlicher als die getrennte nationale Durchsetzung.

- Im Vergleich zu nationalen Patentstreitigkeiten im Vereinigten Königreich ist das EPG-Verfahren auch sehr kosteneffizient. Dafür gibt es drei Gründe: (1) in EPG-Verfahren sind nur EPG-Vertreter tätig, während keine speziellen Prozessanwälte (im Vereinigten Königreich: Barristers) hinzugezogen werden müssen, (2) die Rolle von Sachverständigen ist begrenzter und das Prozessformat des EPG ist auf einen eintägigen Prozess, im Vergleich zu einem mehrtägigen Prozess im Vereinigten Königreich, verkürzt, und (3) die territoriale Reichweite einer EPG-Entscheidung ist im Vergleich zu einer nationalen Verletzungsfeststellung im Vereinigten Königreich viel größer.

- Im Vergleich zu Patentstreitigkeiten vor einem US-Bezirksgericht ist das EPG auch aus finanzieller Sicht eine attraktive Option. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die aus US-Patentstreitigkeiten bekannten Kostentreiber, nämlich umfangreiche Discovery und langwierige Verfahren, nicht vorhanden sind.

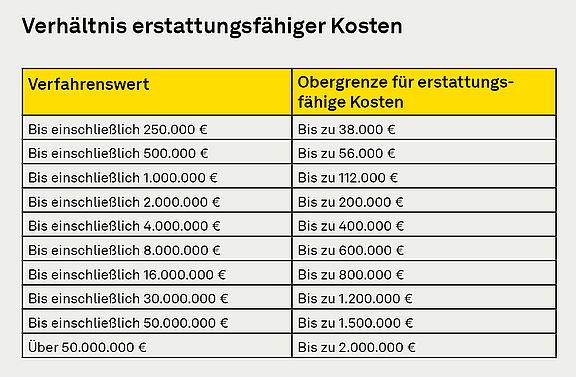

Die Hauptkosten für das EPG-Verfahren sind mit den Anwaltsgebühren verbunden, da die Gerichtsgebühren sehr moderat sind und in einer Standardsache weniger als 50.000,00 EUR betragen. Wenn es jedoch um das Kostenrisiko geht, das ein EPG-Verfahren mit sich bringt, muss die Kostenerstattung in Betracht gezogen werden. Das EPG beruht auf dem Verliererprinzip, d. h. der Verlierer muss nicht die tatsächlich angefallenen Gebühren erstatten, sondern nur „angemessene Gebühren bis zu einer bestimmten Obergrenze“ (vgl. R. 152 (1) und (2) VerfO). Diese Obergrenze richtet sich nach dem Streitwert, der vom Gericht auf Vorschlag des Klägers festgesetzt wird und der das objektive Interesse widerspiegeln soll, das die klagende Partei zum Zeitpunkt der Klageerhebung verfolgt (vgl. R. 370.6 VerfO). Die Höchstbeträge sind nicht unerheblich, wobei zu beachten ist, dass der Streitwert sowohl den Wert für die Verletzungsklage als auch für die Widerklage auf Nichtigerklärung umfasst:

Die Höchstbeträge gelten außerdem nur für die Kosten der Vertretung, wobei angemessene Ausgaben für Recherchen zum Stand der Technik, Übersetzungen, Reisen und externe Sachverständige hinzukommen.

Angesichts dieses „Loser pays“-Systems, das zu erheblichen sechs- oder siebenstelligen Erstattungsansprüchen führen kann, sehen die Regeln des EPG ein System vor, bei dem das Gericht (nach eigenem Ermessen) jederzeit während des Verfahrens auf begründeten Antrag einer Partei anordnen kann, dass die andere Partei innerhalb einer bestimmten Frist eine angemessene Sicherheit für die Gerichtskosten und sonstigen Kosten, die der antragstellenden Partei entstanden sind und/oder entstehen werden und die die andere Partei möglicherweise zu tragen hat, zu leisten hat (vgl. R. 158 VerfO). Gibt das Gericht einem solchen Antrag statt, so ist diese Kostensicherheit in einem vergleichsweise frühen Stadium des Verfahrens durch Hinterlegung oder Bankbürgschaft (je nach Anordnung des Gerichts) zu leisten. Bei der Ausübung seines Ermessens nach R. 158 VerfO hat das Gericht unter Berücksichtigung des Vorbringens der Parteien zu prüfen, ob die finanzielle Lage der Partei Anlass zu der berechtigten und tatsächlichen Besorgnis gibt, dass eine etwaige Kostenentscheidung nicht beigetrieben werden kann, und/oder ob die Wahrscheinlichkeit besteht, dass eine etwaige Kostenentscheidung des Gerichts nicht oder nur mit unzumutbarem Aufwand vollstreckt werden kann (vgl. Berufungsgericht, Anordnung vom 22. Mai 2024, UPC_CoA_221/2024). Nach dem Berufungsgericht ist die relative finanzielle Situation des Klägers im Vergleich zu der des Beklagten als solche kein Kriterium gemäß R. 158 VerfO, insbesondere wenn die (begrenzte) Höhe der Mittel, die einer Zweckgesellschaft zur Durchsetzung von Patenten zur Verfügung gestellt werden, eine bewusste Geschäftsentscheidung ist.

10. Erfolgsquoten beim EPG (Gericht erster Instanz)

Die Zahl der Fälle beim EPG steigt seit seiner Gründung kontinuierlich an, was sicherlich auf die Erfolgsquoten der Kläger zurückzuführen ist. Natürlich ist die aktuelle Momentaufnahme der Erfolgsquoten aus vielen Gründen unvollständig und es müssen mindestens drei Einschränkungen gemacht werden: (1) die empirische Basis jeglicher EPG-Erfolgsratenstatistiken ist sehr begrenzt; (2) viele Klagen sind noch beim Berufungsgericht anhängig, das das Urteil des Gerichts erster Instanz aufheben könnte, und nicht zuletzt (3) sind für verschiedene Klagen parallele Einspruchsverfahren beim Europäischen Patentamt anhängig, die letztlich zum vollständigen oder teilweisen Widerruf der angefochtenen Patente führen und damit den Ausgang der anhängigen EPG-Klagen verändern könnten.

Vor diesem Hintergrund ergibt sich das folgende Bild:

- Bis April 2025 endeten 56 % aller vom Gericht der ersten Instanz entschiedenen Verletzungshauptsacheklagen zugunsten des Klägers. In 64 % der Fälle, in denen der Beklagte erfolgreich war, beruhte dieser Erfolg darauf, dass das Klagepatent in seiner Gesamtheit für nichtig erklärt wurde. Wie bereits erwähnt, wurde nur in 17 % der erfolgreichen Fälle eine Vollstreckungssicherheit gemäß R. 352 VerfO angeordnet. Dies bedeutet, dass die überwiegende Mehrheit der vom Gericht erlassenen Anordnungen de facto sofort vollstreckbar waren, nachdem der Kläger dem Gericht mitgeteilt hatte, welchen Teil der Anordnungen er zu vollstrecken beabsichtigte (R. 118.8 VerfO).

- Interessanterweise ist die Erfolgsquote bei einstweiligen Verfügungsverfahren fast gleich und liegt bei 50 %. Dieses Ergebnis ist überraschend, wenn man es mit nationalen einstweiligen Verfügungsverfahren vergleicht, in denen niedrigere Erfolgsquoten üblich sind. Anders als bei den Hauptsacheverfahren wurde in 57 % der erfolgreichen Fälle eine Vollstreckungssicherheit gemäß R. 352 VerfO angeordnet. Die angeordneten Beträge lagen jedoch am unteren Ende und beliefen sich im Durchschnitt auf 1,1 Mio. EUR.

Fußnoten

- Alternativ kann der Patentinhaber die einheitliche Wirkung auch schon nach Erlass der Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents beantragen. In letzterem Fall kann der Patentinhaber seinen Antrag auf einheitliche Wirkung zurückziehen, bis das EPA über die einheitliche Wirkung entscheidet, was nicht vor der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents passiert.

- Im Einzelfall ist zu prüfen, ob nach Art. 73 EuGVVO andere Bestimmungen gelten, die eine Entscheidung über die Nichtigkeitseinrede verbieten, wie z. B. das Luganer-Übereinkommen (für die Schweiz), das eine ähnliche Bestimmung wie Art. 24 Nr. 4 der Brüssel Ia-VO enthält.

- In diese Richtung geht die Entscheidung der LK Düsseldorf vom 28. Januar 2025, UPC_CFI_355/2023.

- Wenn das EPG keine Ausnahme von dem Erfordernis einer Widerklage auf Nichtigerklärung zulässt, vgl. LK Wien, Entscheidung vom 15. Januar 2025, UPC_CFI_33/2024; LK Düsseldorf, Entscheidung vom 31. Oktober 2024, UPC_CFI_373/2023. .

- Nach Art. 73 Abs. 1 Brüssel Ia-VO bleibt die Anwendung des Luganer Übereinkommens unberührt, das eine solche Zuständigkeit in seiner derzeitigen Form nicht zulässt.

- Das EPG hat noch nicht entschieden, ob sich die weitreichende Zuständigkeit des EPG für Schadenersatz (nur) auf Schäden erstreckt, die außerhalb der EU entstanden sind, aber durch eine Verletzungshandlung innerhalb eines EPG-Mitgliedstaats verursacht wurden, oder ob sie sich (auch) auf Schäden erstreckt, die durch eine Verletzung des Nicht-EU-Teils des Patents außerhalb der EU verursacht wurden.

- 1 Monat nach der LK Düsseldorf (keine feste Frist); 2 Monate nach der LK München; der LK Brüssel waren 2,5 Monate zu lang.

- Für eV-Verfahren

- Das EPG kann sein Verfahren aussetzen, wenn eine rasche Entscheidung des EPA zu erwarten ist, Art. 33 (10) EPGÜ, R. 295.1(a) VerfO, R. 298 VerfO. Das EPG setzt das Verletzungsverfahren aus, wenn seiner Ansicht nach eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Patent durch die endgültige Entscheidung des EPA für nichtig erklärt wird und eine solche Entscheidung rasch zu erwarten ist, R. 118.2 VerfO.

- Was das Einheitspatent betrifft, so können Nichtigkeitsklagen nur vor dem EPG erhoben werden.