Die Patentierbarkeit von Software unter dem EPÜ

Inhaltsverzeichnis

- 1. Was ist eine „Erfindung“ nach dem EPÜ?

- 2. Software / Computerprogramme / computerimplementierte Erfindungen (CIE)?

- 3. Technischer Charakter

- 4. Ermittlung des technischen Charakters nach dem EPÜ

- 5. Die Prüfung der weiteren Voraussetzungen für die Patentierbarkeit von CIE

- 6. Kurzdarstellung der aktuellen EPA-Praxis

- Anspruchsformulierung für CIE

- 8. Spezielle von der Rechtsprechung entschiedene Aspekte

- 9. Die Vorlagen G 3/08 und G1/19

- 10. Zusammenfassung

- 11. Weiterführende Informationen

1. Was ist eine „Erfindung“ nach dem EPÜ?

Nach dem EPÜ sind „Erfindungen“ auf allen Gebieten der Technik möglich. Eine weitergehende Definition des Erfindungsbegriffs findet sich im EPÜ nicht. Das Übereinkommen gibt jedoch die Qualitäten an, die eine Erfindung aufweisen muss, um patentierbar zu sein, nämlich Neuheit, Beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit. Nach dem EPÜ ist demnach der Begriff „Erfindung“ im Sinne eines „dem Patentschutz generell zugänglichen Sachverhalts“ zu verstehen, ohne von vorneherein die geforderten Eigenschaften der Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und gewerblichen Anwendbarkeit zu implizieren. Das EPÜ enthält eine beispielhafte Liste von Gegenständen, die nicht als Erfindung angesehen werden und vom Patentschutz ausgeschlossen sind, unabhängig davon, ob sie die vorgenannten Qualitäten aufweisen. Zu den ausgeschlossenen Gegenständen auf dieser Liste gehören

- mathematische Methoden;

- Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten;

- Computerprogramme sowie

- die Wiedergabe von Informationen.

Die Rechtslage ist insofern noch komplexer, als die aufgelisteten Beispiele nur dann von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind, wenn sie „als solche“ beansprucht werden. Folglich betrachtet das EPÜ diese Gegenstände nicht unter allen Umständen als Nichterfindungen, sondern postuliert die Bereitstellung geeigneter Kriterien durch die Rechtsprechung, um für alle Gegenstände auf der Liste patentierbare Sachverhalte von Sachverhalten zu unterscheiden, die „als solche“ nicht dem Patentschutz zugänglich sind. Hinsichtlich der Computerprogramme sollen die von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien nachstehend erläutert werden.

2. Software / Computerprogramme / computerimplementierte Erfindungen (CIE)?

Computerprogramme befinden sich auf der Liste der Gegenstände, die „als solche“ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind. Um die Tatsache zu unterstreichen, dass Computerprogramme nur dann Erfindungen sein können, wenn sie den weiter unten erklärten Kriterien entsprechen, erscheint es zweckmäßig, für patentierbare Sachverhalte, die die Verwendung von Computer-Hardware und/oder Software beinhalten, einen neuen Begriff zu prägen, nämlich „computerimplementierte Erfindungen“ (im englischen Sprachgebrauch „computer-implemented inventions“ oder „CIIs“). Dieser Begriff wird normalerweise vom Europäischen Patentamt (EPA) verwendet, wenn die Patentierbarkeit von Software nach dem EPÜ geprüft wird.

3. Technischer Charakter

Das grundlegende Kriterium für die Entscheidung, ob der in den Ansprüchen einer europäischen Patentanmeldung definierte Gegenstand als eine Erfindung angesehen werden kann, ist das Aufweisen eines „technischen Charakters“. Dieses Erfordernis wurzelt in einem traditionellen europäischen Erfindungsverständnis und ist durch die Rechtspraxis der Beschwerdekammern des EPA bei CIE und darüber hinaus auch auf allen anderen technischen Gebieten gefestigt. Wie eingangs erwähnt, nimmt die geltende Fassung des EPÜ auf dieses Erfordernis Bezug. In einem ersten Prüfungsschritt des europäischen Patenterteilungsverfahrens wird der Anspruchsgegenstand deshalb dahingehend untersucht, ob er technischen Charakter aufweist, d. h. eine Erfindung ist. Daran schließt sich eine zweite Prüfung zur Feststellung an, ob die Erfindung die weiteren Patentierbarkeitserfordernisse, nämlich Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, erfüllt.

Obwohl der Begriff „technisch“ (hier synonym zu „technologisch“) mehrfach im EPÜ erwähnt wird, ist er weder durch das Übereinkommen noch durch die Rechtsprechung definiert. Überdies ist das allgemeine Verständnis dieses Begriffs nicht statisch, sondern kann sich mit der Zeit ändern. Die Situation ist jedoch insofern nicht ausweglos, als die Bedeutung von „technisch“ aufgrund der historischen Wurzeln des Begriffs in ihrem Kernbereich klar ist und verlässliche Hinweise für zukünftige Extrapolationen liefert. Insbesondere sollten die Gegenstände als nichttechnisch angesehen werden, die „als solche“ auf der Ausschlussliste stehen.

Der Extrapolationsansatz kann am Beispiel einer Waschmaschine veranschaulicht werden. In der Vergangenheit wurden die verschiedenen Arbeitsschritte einer Waschmaschine (wie Abpumpen, Einweichen, Schleudern usw.) durch eine mechanische Steuerungseinheit kontrolliert. Dass eine derartige Steuerungseinheit und die von ihr kontrollierten Schritte des Waschverfahrens technischen Charakter aufwiesen und daher dem Patentschutz zugänglich waren, kann wohl nicht bezweifelt werden. Moderne Waschmaschinen verwenden keine mechanischen Steuerungen mehr, sondern stattdessen eine Kombination aus Hardware und Software. Es ist kein Grund erkennbar, warum der Übergang zu einer computergesteuerten Arbeitsweise der Waschmaschine die generelle Patentfähigkeit beeinträchtigen sollte. Zudem sollte eine Innovation, die die Arbeitsweise einer derartigen Waschmaschine betrifft, unabhängig davon patentierbar sein, ob sie in Form einer mechanischen Steuerung, anwendungsspezifischer Hardware oder nur auf einem handelsüblichen Mikroprozessor ablaufender Software implementiert wird. Eine enge Auslegung des Technikbegriffs, die solche Innovationen ausschließen würde, erscheint nicht angebracht.

Es versteht sich von selbst, dass jedes Computerprogramm durch Ladungsänderungen aufgrund von elektrischen Spannungen und Strömen physikalische Bitmustertransformationen verursacht, wenn es in einen Computer geladen wird und dort abläuft. Würde man schon diese Phänomene als für den erforderlichen technischen Charakter ausreichend betrachten, ergäbe sich ein Dilemma: Entweder wären im Widerspruch zur gesetzlichen Vorschrift alle Computerprogramme dem Patentschutz zugänglich oder die Patentfähigkeit von Computerprogrammen wäre – infolge des Wegfalls eines Unterscheidungskriteriums – generell zu verneinen.

Dieses Dilemma ist durch die Rechtspraxis dahingehend gelöst worden, dass der vorgenannte selbstredende technische Effekt, der von allen Computerprogrammen erzielt wird, nicht für die Erteilung eines Patents ausreicht. Ein weiterer technischer Effekt über den selbstverständlichen Effekt hinaus ist zur Unterscheidung von patentierbaren Programmen von Programmen „als solchen“ erforderlich und sollte sich aus der Natur und dem Zweck des Programms ergeben. Insbesondere besitzen Programme, die einer technischen Anwendung dienen, indem sie z. B. technische Verfahren oder Vorrichtungen steuern, die Eignung für einen solchen weiteren technischen Effekt und sind daher dem Patentschutz zugänglich. Die widerrechtliche Verwendung einer derartigen Steuersoftware ist daher als direkte Patentverletzung zu betrachten und kann entsprechend verfolgt werden.

Bei dem obigen Beispiel kann die Steuerung einer Waschmaschine mittels eines konventionellen Hardware-Prozessors und eines innovativen Steuerprogramms, das auf diesem Prozessor läuft, realisiert werden. Dieses Programm bewirkt durch die Steuerung eines technischen Geräts einen weiteren technischen Effekt, der über die normale Wechselwirkung des Programms mit dem Hardwareprozessor hinausgeht, und kann daher gesondert beansprucht und geschützt werden.

Da der Computer selbst, ebenso wie die oben erwähnte Waschmaschine, ein technisches Gerät ist, ergibt sich ein analoger Ansatz, wonach alle Programme, die die interne Funktionsweise eines Computers steuern (d. h. den Computer zum Laufen bringen oder am Laufen halten), sodass er als Anwendungsplattform verwendet werden kann, patentierbar sein sollten, wie z. B. BIOS- oder Betriebssysteme.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass ein Computerprogramm nicht notwendigerweise ein technisches Mittel ist, genauso wie die Erstellung eines Programms nicht notwendigerweise eine technische Tätigkeit ist. Nur diejenigen Programme, die einer technischen Anwendung dienen, weisen technischen Charakter auf und können daher als technische Mittel angesehen werden.

4. Ermittlung des technischen Charakters nach dem EPÜ

Rein abstrakte oder ästhetische Konzepte ohne jeden technischen Bezug werden nicht als Erfindungen angesehen. Sie fallen im Allgemeinen unter die explizit im EPÜ aufgeführten „Als solche“-Ausschlüsse (siehe weiter oben). In allen anderen Fällen hat die Rechtspraxis die Ermittlung des technischen Charakters dadurch sehr vereinfacht, dass konkrete vom Menschen hergestellte Produkte/Vorrichtungen/Geräte an sich technischen Charakter aufweisen. Verfahren weisen technischen Charakter auf, wenn sie sich technischer Mittel bedienen, gleichviel ob diese Mittel konventioneller Natur sind, jedoch unter der Voraussetzung, dass sie ausdrücklich in den Ansprüchen einer europäischen Patentanmeldung Erwähnung finden.

Somit ist die erste Hürde für die Patentierbarkeit, die das Vorliegen einer Erfindung verlangt, ziemlich niedrig und alle beanspruchten Gegenstände mit einem expliziten technischen Bezug werden „an Bord“ genommen. Dies gilt insbesondere für häufig vorkommende Mischungen von technischen und nichttechnischen Merkmalen in einem Anspruch. Bei der Ermittlung des technischen Charakters wird kein Stand der Technik berücksichtigt, weil der technische Charakter ein absolutes Erfordernis ist, unabhängig davon, ob der Anspruchsgegenstand aus dem Stand der Technik bekannt ist oder durch diesen nahegelegt wird. Der technische Charakter ist daher schon gegeben, wenn ein beanspruchtes Verfahren Hardwarekomponenten oder Peripheriegeräte, insbesondere einen konventionellen Computer, benutzt oder wenn sich ein Vorrichtungsanspruch auf einen konventionellen Datenträger mit gespeichertem Programm bezieht.

5. Die Prüfung der weiteren Voraussetzungen für die Patentierbarkeit von CIE

In dieser Phase des Prüfungsverfahrens wird der verfügbare Stand der Technik in Betracht genommen und dient als Beurteilungsgrundlage für die bereits genannten Qualitäten einer Erfindung. Diese Prüfung, insbesondere hinsichtlich des Vorliegens einer erfinderischen Tätigkeit, stellt die zweite Hürde für die Patentierbarkeit einer computer-implementierten Erfindung dar und ist bei weitem schwerer zu überwinden als die erste Hürde.

5.1 Gewerbliche Anwendbarkeit

Computer-implementierte Erfindungen sind normalerweise gewerblich anwendbar, sodass dieses Erfordernis problemlos erfüllt ist.

5.2 Neuheit

Die Neuheit ist im Allgemeinen gegeben, wenn nicht alle Anspruchsmerkmale aus einer einzelnen Ausführungsform des Standes der Technik bekannt sind. Ob bei einem strengen Neuheitsbegriff nicht-technische Merkmale eines Anspruchs die Neuheit gegenüber dem Stand der Technik herstellen können, scheint noch nicht abschließend von der Rechtsprechung entschieden worden zu sein, da auch nicht-technische Merkmale physische Veränderungen mit sich bringen können. Diese Frage ist jedoch in der Praxis von untergeordneter Bedeutung, da sie normalerweise durch eine unmittelbare Prüfung der erfinderischen Tätigkeit umgangen werden kann.

5.3 Erfinderische Tätigkeit

Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ergibt sich für Ansprüche, die eine Kombination aus technischen und nichttechnischen Merkmalen enthalten, ein analoges Problem: Kann eine erfinderische Tätigkeit ausschließlich auf der Grundlage eines nichttechnischen Merkmals anerkannt werden? Da es aber hier nicht nur auf Unterschiede, sondern auch auf deren Wirkungen ankommt, die technischer Natur sein müssen, hat die Rechtspraxis diese Frage klar dahingehend beantwortet, dass eine erfinderische Tätigkeit nur durch Merkmale begründet werden kann, die zu dem erforderlichen technischen Charakter beitragen. Genauer gesagt muss ein Merkmal, das die Anerkennung einer erfinderischen Tätigkeit rechtfertigen soll, der technischen Lösung einer technischen Aufgabe dienen.

Dieser Ansatz hat bedeutende Konsequenzen für die praktische Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit: Der einschlägige Fachmann ist demzufolge ein technischer Fachmann. Weder besitzt er nichttechnische Kenntnisse, noch berücksichtigt er sie. Nichttechnische Beiträge sind als Vorgaben eines nichttechnischen Experten an den technischen Fachmann anzusehen in Form eines Bezugsrahmens, innerhalb dessen der Fachmann tätig werden kann. Mit anderen Worten: Merkmale, die nicht zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands beitragen, werden bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit abgesondert und als präexistierende Rahmenbedingungen für die zu lösende technische Aufgabe betrachtet. Der Stand der Technik dient dann der Prüfung, ob die neuen technischen Merkmale im Hinblick auf die technische Aufgabe und die vorgegebenen Rahmenbedingungen naheliegend waren. In diesem Zusammenhang ergibt sich regelmäßig, dass es der bloßen Automatisierung nichttechnischer Konzepte (beispielweise geschäftlicher oder finanzieller Art) mittels konventioneller Hardware und üblicher Programmierkenntnisse an einer erfinderischen Tätigkeit mangelt. Alles in allem stellt sich heraus, dass die Hürde der erfinderischen Tätigkeit auf dem Gebiet der computerimplementierten Erfindungen die Spreu vom Weizen trennt.

5.4 Vollständige und deutliche Offenbarung

Neben Neuheit und erfinderischer Tätigkeit muss eine Erfindung in der Beschreibung und den Zeichnungen einer Patentanmeldung so deutlich und vollständig beschrieben sein, dass der Durchschnittsfachmann des zugehörigen technischen Gebiets diese ausführen bzw. nacharbeiten kann.

Computerimplementierte Erfindungen bestehen meist aus einer Vielzahl von „Bausteinen“, wie z. B. einem großen Datenbestand, komplexen Algorithmen, Interaktion von unterschiedlichen Systembestandteilen usw., die zusammenwirken.

Um der Voraussetzung der deutlichen und vollständigen Offenbarung gerecht zu werden, sollten alle erfindungsrelevanten „Bausteine“ ausreichend in einer Patentanmeldung gewürdigt und beschrieben werden.

Hierbei empfiehlt es sich, die Funktionalitäten einerseits konzeptionell, d. h. unabhängig von der konkreten Implementierung, zu erläutern und andererseits auch spezifische Implementierungsmöglichkeiten und Alternativen zu beschreiben.

Besonderes Augenmerk sollte darauf gelegt werden, die einzelnen Funktionsbausteine möglichst „modular“ zu offenbaren, damit später einzelne Teile der Erfindung zur Abgrenzung vom Stand der Technik verwendet werden können, ohne sich auf weitere, für diesen Zweck unnötige Teile beschränken zu müssen.

6. Kurzdarstellung der aktuellen EPA-Praxis

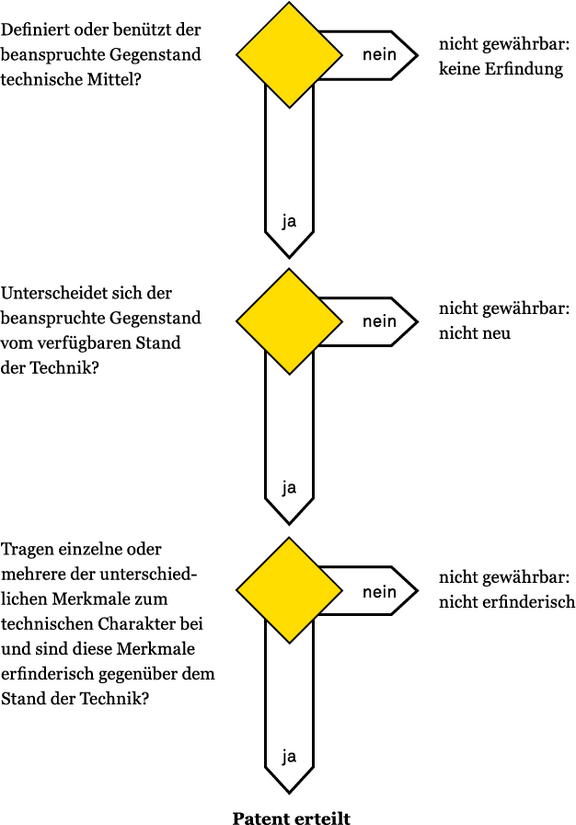

Die aktuelle Praxis des EPA hinsichtlich der Prüfung computer-implementierter Erfindungen wendet die von den Beschwerdekammern entwickelte strukturierte Vorgehensweise an und lässt sich durch die nachstehende Abfolge von Fragen zusammenfassen:

(i) Definiert oder benutzt der beanspruchte Gegenstand technische Mittel?

Wenn nicht, dann ist der Anspruchsgegenstand nicht dem Patentschutz zugänglich und somit aus diesem Grund nicht gewährbar. Wenn ja, dann weist er den erforderlichen technischen Charakter auf und ist eine Erfindung. Damit ist die erste Hürde genommen.

(ii) Unterscheidet sich der beanspruchte Gegenstand vom verfügbaren Stand der Technik?

Wenn nicht, dann ist der Anspruchsgegenstand vorweggenommen und somit aus diesem Grund nicht gewährbar.

Wenn ja, dann ist er neu.

(iii) Tragen einzelne oder mehrere der unterschiedlichen Merkmale zum technischen Charakter bei und sind diese Merkmale erfinderisch gegenüber dem Stand der Technik?

Wenn nicht, dann beruht der beanspruchte Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit und ist somit aus diesem Grund nicht gewährbar.

Wenn ja, dann kann ein Patent erteilt werden. Damit ist auch die zweite Hürde genommen.

Die nachfolgende Abbildung illustriert die geschilderte Schrittfolge:

Anspruchsformulierung für CIE

Softwarebezogene Erfindungen werden hauptsächlich als computergestützte Verfahren beansprucht, in denen das wesentliche Konzept des zugrundeliegenden Programms durch Verfahrensschritte zum Ausdruck gebracht wird. Diese Formulierung hebt normalerweise die hauptsächliche Ausrichtung eines derartigen Programms hervor: Anhand des Verfahrens zeigt sich, was das Programm bezweckt und welche Effekte erzielt werden. Computerprogramme können aber auch selbst oder auf einem Datenträger aufgezeichnet beansprucht werden. Die Anspruchskategorie „Computerprogramm“ (oder Computerprogrammprodukt) muss von Verfahrensansprüchen unterschieden werden, da Programme nur eine inaktive Folge von computerlesbaren Anweisungen darstellen, die das Potential zur Erzielung konkreter Effekte besitzen, wenn sie in einen Computer geladen werden und dort ablaufen, wohingegen bei einem Verfahren Schritte tatsächlich ausgeführt und Effekte tatsächlich erzielt werden. Als Computerprogramm, Computerprogrammprodukt oder Datenträger mit Programm formulierte Ansprüche ergänzen in den meisten Fällen entsprechende Verfahrensansprüche und sind auf diese zurückbezogen. Eine wörtliche Wiedergabe aller Programmbefehle, etwa wie zur Sicherung eines Copyrights, ist weder notwendig noch zweckdienlich. Vorrichtungs- oder Geräteansprüche, oder im Falle „verteilter“ Erfindungen, wie z. B. Client-Server-Architekturen, Systemansprüche oder Ansprüche auf Untereinheiten derartiger Systeme sind ebenfalls möglich und nehmen häufig Bezug auf Programmkonstrukte in Form von Modulen oder Mitteln. Schließlich ist auch die Beanspruchung von Signal- und Datenstrukturen oder Datenformaten denkbar, obwohl man sich damit der Grauzone zu rein gedanklichen Tätigkeiten annähert.

8. Spezielle von der Rechtsprechung entschiedene Aspekte

8.1 Informationsmodellierung

Die Informationsmodellierung als Vorstufe des Programmdesigns fällt unter die nichttechnischen Tätigkeiten als solche. Sie könnte nur dann zum technischen Charakter beitragen, wenn sie gezielt in einer technischen Umgebung angewendet wird.

8.2 Datenbanktechnologie

Hinsichtlich der technischen Funktionen und Datenstrukturen, die tatsächlich im Computer gespeichert sind, ist der Datenbanktechnologie technischer Charakter zugebilligt worden. Ebenso wurde der Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Anwendungsprogrammen mittels funktionaler Datenstrukturen (z. B. Zwischenablageformaten) als Erweiterung der inneren Wirkungsweise eines Computersystems und daher als patentierbar angesehen. Weitere Programme, die bezüglich ihres technischen Charakters positiv beurteilt worden sind, betreffen die Speicherbereinigung und Aspekte der Datenabfrage.

8.3 Mathematische Methoden/Simulation

Einerseits finden sich mathematische Methoden als solche ebenfalls auf der Liste der Nichterfindungen. Andererseits kommt die Mathematik ohne weiteres für technische Anwendungen infrage. So wurde entschieden, dass eine Linearkombination zum automatischen Auswählen eines Datenbankmanagementsystems in einem Datenkonsistenzverwaltungssystem technischen Charakter besitzt, da sie maßgeblich zum Betrieb des Systems beitragen würde.

Auch eine Simulation, die im Wesentlichen auf mathematischen Modellen basiert, kann ein technisches Problem lösen, wenn sie einen über die reine Implementierung der Simulation hinausgehenden technischen Effekt erzeugt.

Nicht ausreichend hierfür ist, dass das simulierte System technisch ist. Entscheidend ist, ob durch die Simulation ein technischer Vorteil erzielt wird. Dies ist unter anderem dann der Fall, wenn der beanspruchte Gegenstand einen konkreten Bezug zur physischen Realität herstellt. Dies wäre beispielhaft dann der Fall, wenn die Ergebnisse einer Wettersimulation zur Steuerung einer Katzenklappe genutzt werden würden, um zu regeln, dass sich diese nur bei schönem Wetter öffnen lässt.

Aber auch eine Simulation ohne direkte Verbindung zur physischen Realität kann ein technisches Problem lösen, beispielsweise durch Anpassung der Simulationssoftware an die interne Funktionsweise des Computersystems oder Netzwerks. Hierbei können technische Vorteile, wie z. B. eine effiziente Speichernutzung, zum Tragen kommen.

8.4 Geschäftsmethoden/Finanztransaktionen

Als solche ausgeschlossen, eignen sich derartige Konzepte schwerlich für technische Anwendungen und dürfen daher bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden. Spezielle Implementierungsaspekte unter Benutzung von Hardwaredesigns oder Programmkonstrukten, denen an sich technischer Charakter zukommt, könnten sich jedoch als patentierbar erweisen. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, so viele konkrete technische Implementierungsdetails wie möglich anzugeben, um für Innovationen auf diesem Gebiet sowohl die Ausführbarkeit zu stützen als auch die Patentierungsaussichten zu fördern.

8.5 Information/Übersetzung

Reiner Informationsinhalt ist nicht patentierbar. Allerdings kann die Verwendung von Information in einem technischen System, oder ihre Verwendbarkeit zu diesem Zweck, der Information selbst dadurch technischen Charakter verleihen, dass sie die Eigenschaften des technischen Systems, in dem sie existiert, widerspiegelt, z. B. durch eine spezielle Formatierung oder Verarbeitung. Linguistische Aspekte eines Übersetzungsverfahrens können auch grundsätzlich technischen Charakter aufweisen, wenn sie in einem Computersystem verwendet werden und an einer technischen Problemlösung teilhaben.

8.6 Graphische Benutzeroberflächen (GUI)

Die Rechtspraxis ist eher abgeneigt, dem Design von grafischen Benutzeroberflächen technischen Charakter zuzuerkennen, insbesondere wenn sich dieses nur aus ästhetischen Überlegungen ergibt oder ausschließlich auf eine Erleichterung menschlicher Wahrnehmung oder gedanklicher Verarbeitung abzielt. Optische Anzeigen der inneren Zustände eines technischen Systems als visuelles Feedback für menschliches Zusammenwirken mit dem System sind jedoch als technisch akzeptiert worden. Insgesamt lässt sich feststellen, dass unterschiedliche Beschwerdekammern trotz Anwendung ein und derselben Vorgehensweise für die Beurteilung der Patentierbarkeit eine uneinheitliche Grenzziehung hinsichtlich des technischen Charakters von GUI vornehmen, je nachdem ob die Bedeutung des Ausschlusstatbestands „Wiedergabe von Informationen“ weiter oder enger ausgelegt wird.

8.7 Computerspiele

Computerspiele sind naturgemäß mit einer Mischung aus nichttechnischen Aspekten von Plänen, Regeln und Verfahren für Spiele, Computerprogrammen und Informationswiedergaben über grafische Benutzeroberflächen verbunden. Alle diese Aspekte müssen sorgfältig auf technische Beiträge überprüft werden, wobei Aspekte, die ausschließlich auf Spielregeln zurückzuführen sind, unberücksichtigt bleiben.

8.8 Bioinformatik

Obwohl derzeit noch von begrenztem Umfang, illustrieren die existierenden Rechtsprechungsfälle den Bereich des Technischen in der Bioinformatik und folgen der gefestigten Ansicht auf anderen technischen Gebieten, dass „als solche“ ausgeschlossene Merkmale nicht unberücksichtigt bleiben oder abgetrennt werden dürfen, wenn sie einem technischen Zweck dienen und daher zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands beitragen. Insbesondere ist eine automatische Genotyp-Bestimmung als technisch anzusehen, und ein technisches Problem besteht in der Verbesserung der Zuverlässigkeit ihrer Bestimmung.

Somit wird jedes Mittel, das zur Lösung dieses Problems beiträgt, zu einem technischen Mittel.

8.9 „Big Data“ und künstliche Intelligenz

Nicht zuletzt durch die rasante Entwicklung des Internets und den Erfolg der Smartphones ist der globale Datenbestand in den vergangenen Jahren nahezu exponentiell gewachsen. Die Entwicklung moderner Hochleistungsprozessoren und die stetig wachsenden Speichermedien ermöglichen die effiziente Analyse von „Big Data“. Daraus gewonnene Erkenntnisse haben in Verbindung mit künstlicher Intelligenz (KI) Sprach- und Gesichtserkennungssysteme, autonom fahrende Autos sowie adaptive Fertigungsanalgen hervorgebracht. Letztere spielen mittlerweile eine zentrale Rolle im Bereich der Industrie 4.0, wobei der Einsatz von KI nicht nur bekannte Fertigungsprozesse verbessert, sondern auch die Automatisierung von Entwurfs- und Designprozessen ermöglicht. Aber auch in anderen Hochtechnologienbereichen, wie z. B.in der Medizintechnik und der Pharmazie kommen mittlerweile KI-Systeme verstärkt zum Einsatz. Im Mittelpunkt von KI-Systemen steht meist Software, die das Trainieren von selbständig lernenden KI-Systemen steuert und kontrolliert.

Im Hinblick auf den Schutz von KI-bezogenen Erfindungen ergeben sich eine Vielzahl von neuen Aspekten, die im Entwurfs- und Erteilungsprozess von Patenten zu berücksichtigen sind. Im Vordergrund steht hier der Schutz von KI-Systemen selbst, von „Big Data“, welche zum Trainieren der in KI-Systemen zum Einsatz kommenden neuronalen Netze verwendet wird, sowie Erzeugnisse, die von KI-Systemen hergestellt werden.

Für software-implementierte Bestandteile von KI-Systemen werden die oben erläuterten Regeln und Vorgehensweisen aus dem Gebiet der computerimplementierten Erfindungen zur Feststellung der Patentierbarkeit herangezogen.

Im Vordergrund steht somit ebenfalls die Prüfung, ob einzelne Merkmale der Erfindung ein technisches Problem mit technischen Mitteln lösen.

Da die software-implementierte Funktionsweise eines KI-Systems oftmals nicht oder nur schwer vorhersagbar ist, stellt insbesondere die genaue Darstellung der Funktionsweise eines KI-Systems eine große Herausforderung beim Entwurf einer entsprechenden Patentannmeldung dar, denn diese muss die Erfindung so deutlich und vollständig offenbaren, dass der Fachmann sie ausführen (nacharbeiten) kann.

Es empfiehlt sich daher, in einer Patentanmeldung sämtliche „Bausteine“ einer KI-bezogenen Erfindung, angefangen bei den Trainingsdaten, des verwendeten Trainingsverfahrens und der Konfiguration des dem KI-System zugrunde liegenden neuronalen Netzes bis hin zum erzeugten Produkt oder Ergebnis, in der Beschreibung einer zugehörigen Patentanmeldung ausführlich zu würdigen.Vorzugsweise enthält die Patentanmeldung auch Messdaten, welche die Funktionsweise des der Erfindung zugrunde liegenden KI-Systems plausibel machen.

Weniger problematisch ist der Schutz von Produkten, die von einem KI-System erzeugt wurden, denn hier findet der herkömmliche Prüfungsmaßstab zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit Anwendung.

8.10 Quantencomputing

Quantencomputing ist eine völlig neue Art des Rechnens, die sich die Gesetze der Quantenphysik zunutze macht. Während klassische Computer Informationen als Nullen und Einsen verarbeiten, arbeiten Quantencomputer mit sogenannten Qubits, die nicht nur 0 oder 1 sein können, sondern auch eine Art Mischzustand dazwischen einnehmen können. Hierdurch kann ein Quantencomputer viele Rechenwege gleichzeitig beschreiten, anstatt sie nacheinander durchzugehen. Darüber hinaus können Qubits miteinander verbunden sein, sodass die Veränderung eines Qubits sofort Auswirkungen auf andere hat. Auf diese Weise lassen sich extrem komplexe Zusammenhänge darstellen. In der Theorie können Quantencomputer dadurch Probleme lösen, die für normale Rechner praktisch unlösbar sind, etwa die Simulation von Molekülen für neue Medikamente, die Optimierung von Verkehrsflüssen oder das Knacken bestimmter Verschlüsselungen.

Hinsichtlich der Patentierbarkeit gelten für Quantencomputer-Algorithmen die gleichen Voraussetzungen wie für Programme für herkömmliche Rechner: Sie sind dann dem Patentschutz zugänglich, wenn sie ein technisches Problem mit technischen Mitteln lösen.

Die eigentliche Herausforderung bezüglich Quantencomputer-bezogener Erfindungen dürfte daher vielmehr in der Komplexität der Algorithmen liegen, die im Vergleich zu herkömmlicher Software deutlich höher ist. Beim Ausarbeiten von Erfindungsmeldungen und Patentanmeldungen sollte daher insbesondere verstärkt auf die technische Korrektheit der Erfindungsbeschreibung geachtet werden, um möglichen Einwänden der mangelnden Klarheit oder mangelnden Ausführbarkeit vorzubeugen.

9. Die Vorlagen G 3/08 und G1/19

Die vorstehend geschilderte Rechtspraxis wurde Ende 2008 von der damaligen Präsidentin des EPA durch die Vorlage von Fragen an die Große Beschwerdekammer des EPA in Zweifel gezogen, in denen Divergenzen zwischen verschiedenen Entscheidungen zur Patentierbarkeit von Computerprogrammen behauptet wurden, insbesondere hinsichtlich einer mehr oder weniger engen Auslegung der Ausschlüsse von der Patentierbarkeit. In ihrer Stellungnahme vom 12. Mai 2010 hat die Große Beschwerdekammer entschieden, dass die Vorlage G 3/08 unzulässig war, da keine Divergenzen im Sinne von „sich widersprechenden Entscheidungen“ festzustellen sind.

In der Stellungnahme vom 10. März 2021 zur Vorlage G 1/19 bestätigt die Große Beschwerdekammer die Anwendung der eingangs erläuterten Praxis zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von computer-implementierten Erfindungen, die insbesondere auch unverändert Anwendung zur Prüfung der Patentierbarkeit von computer-implementierten Simulationen anzuwenden ist.

Folglich muss die bestehende Rechtsprechung bei CIE als gefestigt angesehen werden, mit einer einhergehenden Stärkung der Rechtssicherheit.

10. Zusammenfassung

Unter diesen Voraussetzungen sind Verfahrens-, System-, Vorrichtungs- und Programmansprüche gewährbar, letztere mit und ohne Datenträger. Zur Stützung der Ausführbarkeit bzw. der deutlichen und vollständigen Offenbarung und Förderung der Patentierungsaussichten kann die Bedeutung der Angabe konkreter technischer Implementierungsdetails nicht genug unterstrichen werden.

11. Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen zum Thema „Patentierbarkeit von Software“ finden sich in:

- Stobbs, Gregory A.: „Software Patents Worldwide“, WOLTERS KLUWER LAW & BUSINESS, ISBN-13: 978-9041125026

- Steinbrener, Stefan V.: „Patentable subject matter under Article 52(2) and (3) EPC: a whitelist of positive cases from the EPO Boards of Appeal — Part 1“, in Journal of Intellectual Property Law & Practice, Volume 13, Issue 1, 1 January 2018, Pages 13–35.

- Schuster / Grützmacher: „IT-Recht Kommentar“, Verlag Dr. Otto Schmidt, neu bearbeitete 2. Auflage. ISBN: 978-3-504-56109-3

- www.europeansoftwarepatents.com