Die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach dem EPÜ

1. Die erfinderische Tätigkeit nach dem EPÜ

Nach dem EPÜ gilt eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

Daher hat jede Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im Hinblick auf den Stand der Technik zu erfolgen, der vorher ermittelt werden muss. Der Stand der Technik umfasst nach dem EPÜ alles, was vor dem Anmeldetag (oder Prioritätstag) der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist. Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist der zu berücksichtigende Stand der Technik allerdings auf Vorveröffentlichtes beschränkt und umfasst somit nicht frühere europäische Anmeldungen, die am oder nach dem Anmeldetag der betreffenden Anmeldung veröffentlicht worden sind. Frühere Anmeldungen werden nur bei der Neuheitsprüfung berücksichtigt.

Das EPÜ enthält jedoch weder eine rechtliche Definition der Begriffe „naheliegend” oder „Fachmann”, noch gibt es eine Methodik an die Hand, wie das Naheliegen geprüft werden sollte. Diese nicht ganz einfache Aufgabe ist der Praxis des Europäischen Patentamts und der Rechtsprechung der Beschwerdekammern überlassen worden.

2. Der Fachmann

Nach dem Europäischen Patentübereinkommen muss eine Prüfung des Naheliegens aus dem Blickwinkel des gedachten Fachmanns vorgenommen werden.

Die Festlegung des zutreffenden Fachmanns ist daher von vorrangiger Bedeutung für eine regelgerechte Prüfung der erfinderischen Tätigkeit mit Hilfe der weiter unten erklärten Vorgehensweise. In der Praxis des EPA ist der Fachmann nicht der Mann auf der Straße, sondern ein durchschnittlicher Praktiker, der am Anmeldetag auf dem Gebiet der zu beurteilenden Erfindung tätig ist. Der Fachmann ist jedoch nicht mit erfinderischen Fähigkeiten ausgestattet, sondern – höchstens – in Maßen innovativ. Er besitzt somit auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung das allgemeine Fachwissen und die üblichen Befähigungen, um Routinearbeiten und -untersuchungen durchzuführen, den Stand der Technik oder einen weiteren Spezialisten zu konsultieren, wenn er dazu veranlasst wird, und Hinweisen oder Vorschlägen zu folgen, die ihm gegeben werden.

3. Methodisches Vorgehen zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit: der Aufgabe-Lösungs-Ansatz

Die Beschwerdekammern haben eine methodische Vorgehensweise zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit entwickelt, den sogenannten‚ „Aufgabe-Lösungs-Ansatz”. Dieser Ansatz erlaubt eine strukturierte Beurteilung der Erfindung mittels einer Abfolge von wohldefinierten Schritten und dabei erzielten Zwischenergebnissen. Zwar sind diese Ergebnisse nicht völlig frei von subjektiven Elementen, die ausschlaggebenden Argumente werden jedoch bei dieser Vorgehensweise erkennbar und können daher im Einzelnen hinterfragt werden.

Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz zielt darauf ab, eine unzulässige rückschauende Betrachtungsweise in Kenntnis der Erfindung möglichst weitestgehend durch den Versuch zu ersetzen, einen Schritt zurückzutreten und die Erfindung aus dem Stand der Technik vorherzusehen.

Obgleich der Aufgabe-Lösungs-Ansatz von grundlegender Bedeutung im europäischen Patenterteilungsverfahren ist und vom EPA regelmäßig angewandt wird, führt er nicht automatisch zu richtigen oder überzeugenden Ergebnissen und sollte daher mit Bedacht verwendet werden. Künstliche oder gesuchte gedankliche Konstruktionen sind zu vermeiden.

Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz veranlasst die Durchführung folgender Schritte:

1. Ermittlung des vorveröffentlichten Gegenstands, der der Erfindung ‚ „am nächsten” kommt;

2. Bestimmung der objektiven technischen Aufgabe, die gegenüber diesem Stand der Technik gelöst wird;

3. Entscheidung, ob die beanspruchte Lösung dieser Aufgabe vom übrigen Stand der Technik nahegelegt wird, wenn man den nächstliegenden Stand der Technik als Ausgangspunkt wählt und die objektive Aufgabe zugrunde legt.

3.2 Schritt 2: Bestimmung der objektiven technischen Aufgabe

Wenn der nächstliegende Stand der Technik ermittelt worden ist, müssen die technischen Merkmale, die die Erfindung vom nächstliegenden Stand der Technik unterscheiden und die von diesen Merkmalen verursachten technischen Wirkungen bestimmt werden (derartige Merkmale muss es geben, andernfalls würde es an der Neuheit mangeln). Wenn die entsprechenden technischen Wirkungen (was wird durch die Merkmale erreicht?) nicht unmittelbar ersichtlich sind, was beispielsweise bei Erfindungen in der Chemie der Fall sein mag, muss sichergestellt werden, dass vom Anmelder behauptete Effekte sich tatsächlich über die volle Breite eines Anspruchs ergeben.

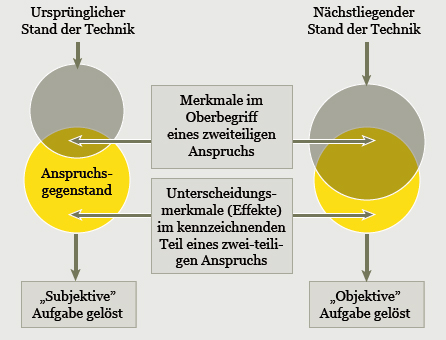

Die Unterscheidungsmerkmale stellen den Beitrag dar, den die Erfindung zum nächstliegenden Stand der Technik liefert, d.h. den Überschuss über den nächstliegenden Stand der Technik, der allen weiteren Überlegungen zur erfinderischen Tätigkeit zugrunde liegt. Wenn der nächstliegende Stand der Technik relevanter ist als der ursprünglich für die zweiteilige Anspruchsfassung herangezogene Stand der Technik, wird er weitere Merkmale des kennzeichnenden Teils umfassen, so dass die Anzahl der Unterscheidungsmerkmale und deren Wirkungen abnimmt.

Die objektive technische Aufgabe besteht darin, die technischen Wirkungen zu erzielen, die mit den die beanspruchte Erfindung vom nächstliegenden Stand der Technik unterscheidenden technischen Merkmalen verbunden sind. Diese Merkmale können daher zwanglos als die beanspruchte „Lösung” der objektiven technischen Aufgabe angesehen werden (zu unterscheiden von der „Erfindung”, die alle Merkmale eines Anspruchs umfasst). Die Aufgabe wird als „objektiv” bezeichnet, weil sie in Bezug auf den nach einer Recherche verfügbaren relevantesten vorveröffentlichten Gegenstand formuliert ist, der oft der Erfindung näher kommt als der ursprünglich beim Abfassen des Anspruchs durch den Anmelder berücksichtigte Stand der Technik. In einem derartigen Fall wird sich die Anzahl der Unterscheidungsmerkmale (und zugehörigen Effekte) reduzieren, d.h. die „objektive” und (ursprüngliche) „subjektive” technische Aufgabe werden sich ebenfalls unterscheiden mit der Folge, dass zum Zweck der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, die technische Aufgabe neu formuliert werden muss.

Die Situation kann in nachfolgender Weise illustriert werden, wobei die Kreise die Mengen von Merkmalen bedeuten, die die beanspruchte Erfindung bzw. die unterschiedlichen vorveröffentlichten Gegenstände definieren:

Wenn die mit den Unterscheidungsmerkmalen verbundenen technischen Wirkungen bereits im nächstliegenden Stand der Technik erzielt werden, besteht die objektive Aufgabe in der Bereitstellung einer alternativen Lösung.

Die Bestimmung der objektiven Aufgabe erfordert angemessene Sorgfalt, um zu breit oder zu eng gefasste Formulierungen zu vermeiden. Da die objektive Aufgabe den Blickwinkel des Fachmanns bestimmt, wenn er den übrigen Stand der Technik in Schritt 3 untersucht, zwingt ihn eine übermäßig breite Formulierung dazu, eine Menge irrelevantes Material zu berücksichtigen oder macht ihn im schlimmsten Fall völlig ratlos, was er tun soll. Die objektive technische Aufgabe sollte daher auf die tatsächlich erzielten technischen Wirkungen beschränkt werden. Die Formulierung ist jedoch zu eng, wenn sie bereits Elemente der beanspruchten Lösung enthält, d.h. wie oder wodurch die nachgesuchten Effekte erzielt werden. Dies würde in der Tat die beanspruchte Lösung in die zu lösende Aufgabe verlagern. Zwar können „Aufgabenerfindungen” nicht kategorisch ausgeschlossen werden, sie treten jedoch normalerweise nicht auf, wenn die objektive Aufgabe richtig formuliert ist, insbesondere da die jeweiligen Aufgaben im Allgemeinen aus dem Stand der Technik ableitbar sind, wie Nachteile von bereits existierenden Lösungen, die sich in den meisten Fällen für den Fachmann aus dem bestimmungsgemäßen Gebrauch des Vorbekannten ergeben.

Die vorstehenden Überlegungen gelten nur für technische Aspekte der beanspruchten Erfindung. Zielsetzungen auf einem nichttechnischen Gebiet (wie z.B. bei geschäftlichen Tätigkeiten oder Finanzdienstleistungen), gehören, auch wenn sie vom Anspruchsgegenstand umfasst werden, normalerweise zu der Motivationsphase, die jeder Erfindung (die technischen Charakter aufweisen muss) vorausgeht, und können daher in legitimer Weise bei der Formulierung der Aufgabe als Teil des Bezugsrahmens für die zu lösende technische Aufgabe behandelt werden, insbesondere als zu erfüllende Randbedingungen (siehe in diesem Zusammenhang auch die BARDEHLE PAGENBERG Fachbroschüre „Die Patentierbarkeit von Software nach dem EPÜ”).

3.4 Verifizierung des erhaltenen Ergebnisses

Das erhaltene Ergebnis sollte dahingehend hinterfragt werden, ob es zufriedenstellend erscheint. Unter bestimmten Umständen, dürfte es nützlich sein, die bei Ausführung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes gemachten Annahmen zu variieren und ihren Einfluss auf das Endergebnis zu analysieren. Ebenso könnte sich eine Iteration des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes als nötig erweisen, insbesondere wenn sich eine Mehrzahl von Dokumenten als mögliche Ausgangspunkte anbieten würde.

In jedem Fall ist sicherzustellen, dass zum Nachweis des Nicht-Naheliegens alle aus dem Stand der Technik verfügbaren und für den Fachmann gangbaren Wege nicht zur Erfindung führen, wohingegen zum Nachweis des Naheliegens ein einziger, schlüssig vom Stand der Technik zur Erfindung führender Weg ausreicht.

3.3 Schritt 3: Entscheidung über das Naheliegen

Die Kenntnis der Erfindung ist zwar unvermeidlich für die vorausgehenden Schritte der Recherche im Stand der Technik, der Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik als erfolgversprechender Ausgangspunkt und der Bestimmung der Unterscheidungsmerkmale und deren Wirkungen, die zu der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe führen. Damit ist jetzt jedoch die Bühne bereitet, um von der Erfindung zurückzutreten und die Blickrichtung vom nächstliegenden Stand der Technik aus einzunehmen: Würde ein Fachmann, der vom nächstliegenden Stand der Technik ausgeht und die zu lösende objektive Aufgabe kennt, auf naheliegende Weise zur beanspruchten Lösung gelangen, indem er von seinem „geistigen Rüstzeug” (d.h. dem allgemeinen Fachwissen, der beruflichen Kompetenz und der Routineerfahrung) und dem übrigen, durch die Recherche ermittelten Stand der Technik Gebrauch macht?

Wenn die beanspruchte Lösung weder aus dem übrigen Stand der Technik bekannt ist, noch sich direkt aus den Kenntnissen und Kompetenzen ergibt, die dem Fachmann zuzumuten sind, beruht die beanspruchte Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Wenn die unterschiedlichen Merkmale aus dem übrigen Stand der Technik bekannt sind, erhebt sich die Frage, ob der Fachmann einen Grund gehabt hätte, diese Merkmale mit dem nächstliegenden Stand der Technik zu kombinieren, um die objektive technische Aufgabe zu lösen. Wenn dies zu bejahen wäre, wird der beanspruchte Gegenstand als naheliegend angesehen; andernfalls ist das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit anzuerkennen.

Sollten nicht alle Unterscheidungsmerkmale aus einem einzigen weiteren Dokument bekannt sein, würde der Fachmann auch erwägen, die Lehren von mehr als einem Dokument mit dem nächstliegenden Stand der Technik zu kombinieren, vorausgesetzt er wird hierzu angeregt. Komplizierte mosaikartige Kombinationen erscheinen allerdings wenig überzeugend. In allen diesen Fällen ist die Betonung auf „würde” von Bedeutung. Es reicht nicht aus, wenn die unterschiedlichen Merkmale aus anderen Entgegenhaltungen bekannt sind, so dass der Fachmann theoretisch von ihnen Gebrauch machen „könnte”. Zum Nachweis des Naheliegens benötigt der Fachmann gute Gründe, z.B. durch das Aufgreifen von Vorschlägen oder das Befolgen von Hinweisen („Could-would approach”). Der „Could-would approach” ist jedoch nur anwendbar, wenn der „Would”-Teil technische Überlegungen umfasst. Wenn dies nicht der Fall ist, reicht die Tatsache, dass die Erfindung verwirklicht werden „könnte”, aus, um sie nahezulegen.

3.1 Schritt 1: Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik

Die Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes in der Absicht, eine Vorausschau der beanspruchten Erfindung aus dem Stand der Technik zu versuchen, erfordert für alle weiteren Überlegungen die Auswahl eines wohl definierten Ausgangspunktes aus dem (beispielsweise durch eine Recherche des EPA) ermittelten Stand der Technik, der meistens aus einer Anzahl von Dokumenten besteht, die vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der betreffen-den Anmeldung veröffentlicht worden sind.

Der Begriff „nächstliegender Stand der Technik” bezeichnet einen vorveröffentlichten Gegenstand, d.h. eine bekannte konkrete Ausführungsform, die das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit am ehesten in Frage stellen würde, wenn man von ihr ausgeht. Der nächstliegende Stand der Technik wird bestimmt, indem man die beanspruchte Erfindung einzeln mit jedem vorveröffentlichten Gegenstand vergleicht, ohne dabei jedoch unterschiedliche Dokumente oder Ausführungsformen eines einzelnen Dokuments zu kombinieren. Derartige Kombinationen, die weitere Überlegungen des Fachmanns erfordern, sollen dem Schritt 3 überlassen bleiben. Der nächstliegende Stand der Technik stellt somit das vielversprechendste „Sprungbrett“ zur Erfindung dar, über das der Fachmann unter realistischen Umständen verfügen könnte. Hinweise für die Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik ergeben sich aus der Erfindungsbezeichnung, der Formulierung der ursprünglichen Aufgabe, der beabsichtigten Verwendung und der zu erzielenden Wirkungen. Der nächstliegende Stand der Technik ist häufig, aber nicht notwendigerweise, eine Entgegenhaltung, die die größte Anzahl von gemeinsamen Merkmalen mit der beanspruchten Erfindung offenbart.

Die Auswahl eines vorveröffentlichten Gegenstandes als der Erfindung „nächstkommend” beruht natürlich auf der Annahme, dass der verbleibende Stand der Technik als Ausgangspunkt weniger relevant ist, um die erfinderische Tätigkeit anzugreifen. Erweist sich diese Annahme als unberechtigt oder zumindest zweifelhaft, muss der Aufgabe-Lösungs-Ansatz für jeden vorveröffentlichten Gegenstand wiederholt werden, der auch als möglicher Ausgangspunkt in Frage käme.

Obwohl im Grunde jeder vorveröffentlichte Gegenstand als Ausgangspunkt im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes Verwendung finden könnte, sollte die ursprüngliche Blickrichtung der Erfindung, wie sie in der Anmeldung eingenommen wird, vorzugsweise beibehalten werden. Diese ursprüngliche Blickrichtung spiegelt sich in der Aufnahme der als bekannt angesehenen Merkmale in den Obergriff eines unabhängigen Anspruchs, und des neuen oder der neuen Merkmale, die die Erfindung hinzufügt, in den kennzeichnenden Teil. Durch Beibehaltung der ursprünglichen Blickrichtung des Anmelders können normalerweise gänzlich fingierte Vorgehensweisen vermieden werden, wie zum Beispiel ein „Umkehren” der Erfindung durch die Wahl eines nächstliegenden Standes der Technik, der die Merkmale des kennzeichnenden Teils offenbart, mit dem Ergebnis, dass eine mögliche Erfindung in den Oberbegriff verlagert würde. Folglich sollte der Zweck der beanspruchten Erfindung Vorrang über strukturelle Ähnlichkeiten haben.

4. Sekundäre Indizien für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit

Im Zusammenhang mit Schritt 3, insbesondere als Teil des „Could-would approach”, können Argumente Berücksichtigung finden, die üblicherweise als „sekundäre Indizien” oder „Beweisanzeichen” bezeichnet werden. Diese Indizien sind jedoch nur Hilfserwägungen bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit und können den Aufgabe-Lösungs-Ansatz nicht ersetzen. Die sekundären Indizien sind ein Sammelsurium von Argumenten unterschiedlichen Gewichts für oder gegen das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit. Einige sind von ambivalenter Natur. Ein ziemlich starkes Argument für das Nicht-Naheliegen ist die Existenz eines technischen Vorurteils, das den Fachmann daran hindert, erfindungsgemäß vorzugehen. Ein derartiges Vorurteil ist jedoch nicht einfach nachzuweisen, da es nicht mit einer isolierten Meinung begründet werden kann, sondern der weit verbreiteten Überzeugung von Experten auf diesem Gebiet entsprochen haben muss.

Ebenso würde die Befriedigung eines lange bestehenden Bedürfnisses durch die beanspruchte Erfindung auf das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit hinweisen. Aber auch hier kann ein lange bestehendes Bedürfnis nur geltend gemacht werden, wenn unterschiedliche und wiederholte Versuche, die behaupteten Nachteile abzustellen, in der Vergangenheit belegt werden können.

Ein überraschender technischer Effekt, der durch die Erfindung erzielt wird, ließe sich auch als positives Argument verwenden. Wenn sich dieser Effekt jedoch bei einer Vorgehensweise ergibt, die dem Fachmann aus dem einen oder anderen Grund nahegelegt wird, kann er das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht stützen (bloßer „Bonus”- oder „Neben”-Effekt).

Negative Anhaltspunkte, die auf das Fehlen einer erfinderischen Tätigkeit hinweisen, beziehen sich auf übliche fachmännische Abwandlungen, wie eine willkürliche Auswahl aus dem Stand der Technik, einfaches Extrapolieren oder Interpolieren, die Anhäufung oder Zusammenstellung bekannter Merkmale ohne synergistischen Effekt, die Auswahl aus einer Anzahl von bekannten und gleich brauchbaren Alternativen oder die bloße Hinnahme vorhersehbarer Nachteile.

Von eher zweifelhaftem Wert sind einige Argumente ökonomischer Natur, die die erfinderische Tätigkeit stützen sollen, wie der wirtschaftliche Erfolg, der auch anderen Faktoren, wie z.B. dem Vermarktungsaufwand, zu verdanken sein könnte, die Lizenznahme, die auch Bestandteil einer wechselseitigen Lizenzvereinbarung oder der geeignetste Weg für einen Wettbewerber sein könnte, Geld zu verdienen und gleichzeitig Auseinandersetzungen aus dem Wege zu gehen, und eine Verletzung durch Wettbewerber, die auch aus dem festen Glauben an die Ungültigkeit des Patents resultieren könnte.

Schließlich wäre das Argument, dass ein Patent in anderen Rechtssystemen erteilt worden ist, nur dann überzeugungskräftig, wenn die gesetzlichen Erfordernisse und rechtlichen Standards vergleichbar und sowohl der beanspruchte Gegenstand als auch der relevante Stand der Technik im Wesentlichen identisch sind, was beides in der Praxis eher selten der Fall ist.

5. Zusammenfassung

Die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach dem EPÜ sollte in erster Linie unter Anwendung des sogenannten Aufgabe-Lösungs-Ansatzes erfolgen, der im Allgemeinen folgende Schritte umfasst: (1) Ermitteln des nächstliegenden Standes der Technik, (2) Bestimmen der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe und (3) Entscheiden, ob die beanspruchte Lösung durch den übrigen Stand der Technik nahegelegt wird, wenn man vom nächstliegenden Stand der Technik ausgeht und die objektive Aufgabe berücksichtigt.Es ist nicht ausschlaggebend, ob der Fachmann theoretisch Informationen aus dem Stand der Technik benutzen könnte, um zur Erfindung zu gelangen, sondern vielmehr ob er gute Gründe gehabt hätte, sich dieser Informationen zu bedienen, beispielsweise durch das Aufgreifen von Anregungen oder das Befolgen von Hinweisen („Could-would approach”).

E-learning Module zum Aufgabe-Lösungs-Ansatz sind auf der EPA Webseite in Englisch aufrufbar