Wer viel fragt, kriegt viele Antworten? Auskunft und Rechnungslegung unter dem EPGÜ

Landläufig ist bekannt, dass wer viel fragt, viele Antworten kriegt. Doch lässt sich dies auch über jene Vorschriften des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (Unified Patent Court Agreement, EPGÜ) sagen, die Regelungen zur Herausgabe von Informationen treffen?

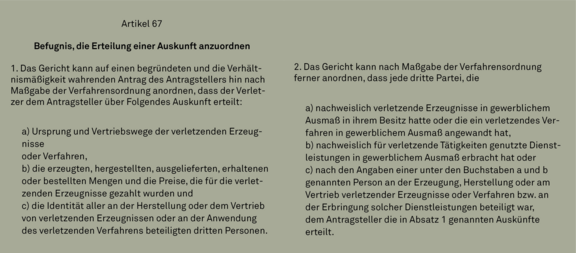

Artikel 67 EPGÜ regelt die Befugnis des Einheitlichen Patentgerichts (Unified Patent Court, EPG), auf einen begründeten und verhältnismäßigen Antrag hin, die Auskunftserteilung durch den Verletzer (Abs. 1) oder unter bestimmten Voraussetzungen durch eine dritte Partei (Abs. 2) anzuordnen:

Eine solche Anordnung ist bei entsprechendem Antrag bereits Teil der Sachentscheidung des Hauptsacheverfahrens. Die Auskünfte, die zu erteilen sind, unterscheiden sich dabei nicht wesentlich von jenen, auf die auch nach § 140b PatG ein Anspruch besteht. Aus deutscher Perspektive neu und nennenswert ist indes, dass der Antrag dem Wortlaut von Artikel 67 EPGÜ nach begründet und verhältnismäßig sein muss. Weder das EPGÜ noch der Verfahrensordnung (Rules of Procedure of the Unified Patent Court, RoP) machen hierzu nähere, weitere Vorgaben. Es erscheint jedoch möglich, dass der Antragsteller darlegen muss, dass die zu bezeichnenden Informationen notwendig und für seinen Fall vorteilhaft sind (Rule 191 „reasonably necessary for advancing that party’s case“). Zielrichtung der Anordnung nach Art. 67 EPGÜ ist die Identifizierung der Vertriebswegen, um den Zugriff auf weitere Verletzer zu ermöglichen. Die Auskünfte schließen neben Informationen zu den verletzenden Erzeugnissen auch solche zu den verletzenden Verfahren ein, die im deutschen Recht trotz des dementsprechend anmutenden Wortlauts des § 140b Abs. 1 PatG nicht umfasst werden. Die den Artikel 67 EPGÜ ergänzende und gleichzeitig einzige Regelung zur Auskunftserteilung in den RoP findet sich in Regel 191 RoP und betrifft unter anderem den Schutz von geheimhaltungsbedürftigen Informationen.

Neben seinem grundsätzlichen Regelungsgehalt ist eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Artikel 67 EPGÜ und dem deutschen § 140b PatG, dass mögliche Auskünfte zu Gewinnen und Gestehungskosten vergebens zu suchen sind. Im deutschen Recht wird dem Verletzten ein Anspruch auf Rechnungslegung aus den Grundsätzen von Treu und Glauben zugestanden (§§ 242, 259 BGB). Eine solche Regelung sieht das EPGÜ nicht vor. Dass das Gericht in der zukünftigen Praxis die Rechnungslegung neben der Auskunftserteilung basierend auf Artikel 67 EPGÜ anordnen wird, scheint aus derzeitiger Sicht aufgrund der eindeutigen Betitelung des Artikels und seines eindeutigen Inhalts eher unwahrscheinlich, auch wenn die im folgenden Artikel 68 EPGÜ niedergelegten Berechnungsmethoden eines Schadensersatzanspruches die Rechnungslegung voraussetzen mögen.

Der Verletzte tappt nämlich auch ohne Rechnungslegung nicht im Dunkeln, wenn er die Höhe des Schadensersatzes berechnen möchte. Denn „fragt“ er weiter, kann ihm im Rahmen des sich anschließenden Schadensersatzhöheverfahrens (vgl. Regeln 125 ff. RoP) sogar Einsicht in die Bücher des Verletzers nach den Regeln 141-144 RoP gewährt werden. Im deutschen Recht besteht diese Möglichkeit nicht (vgl. BGH, GRUR 1984, 728 – Dampffrisierstab II) und der Verletzte ist auf die Rechnungslegung des Verletzers beschränkt.

Auch wenn die Offenlegung der Bücher durch den Verletzer nicht im EPGÜ selbst, sondern lediglich in den RoP festgehalten ist, bieten die RoP eine ausreichende Grundlage für die Geltendmachung eines solchen Antrags (vgl. Artikel 41 Abs. 1 EPGÜ). Der Antrag auf Einsichtnahme – wenn er gestellt wird – ist Teil des zweistufigen Schadensersatzhöheverfahrens (vgl. Regel 126 RoP) und ist gemäß der Regeln 141 RoP und 131.1 lit. c RoP mit dem Antrag auf Festsetzung des Schadensersatzes einzureichen. Die weiteren inhaltlichen Voraussetzungen eines solchen Antrags – der unter anderem eine Begründung für die Notwendigkeit, Zugang zu den entsprechenden Informationen zu erhalten, beinhalten muss – finden sich in Regel 141 RoP.

Der Verletzer kann sich dem Antrag entweder beugen oder sich dagegen zur Wehr setzen, wodurch ein schriftliches Verfahren mit den standardmäßigen, einem festgelegten Fristenregime folgenden, Schriftsätzen – Verteidigung, Replik und Duplik – unter der Leitung des Berichterstatters eingeleitet wird (vgl. Regel 142 RoP und 143 RoP). Nach Abschluss des schriftlichen Verfahrens entscheidet das Gericht über den Antrag und legt bei dessen Gewährung neben einer Frist zur Erfüllung auch Bedingungen – etwa den Schutz von Geheimhaltungsinteressen – fest, die für die Einsichtnahme gelten sollen (vgl. Regel 144 RoP). Unabhängig von der Entscheidung des Gerichts über den Antrag auf Einsichtnahme der Bücher, bestimmt es einen Zeitpunkt, zu dem das Schadensersatzhöheverfahren fortzuführen ist.

Es gilt also auch hier, was der Volksmund schon lange weiß: Wer sich die Mühe macht und weiter fragt, kann auch vor dem EPG noch nach der eigentlichen Sachentscheidung im Hauptverfahren weitere Antworten kriegen.

Mehr Informationen zum Einheitlichen Patentgericht und Einheitspatent finden Sie auf unserer UPC-Special-Seite.